Stadtgeschichte

Entdecken Sie hier die Haller Geschichte im Ablauf der Ereignisse…

Oder suchen Sie etwas Bestimmtes?

Direkt zu Zeitabschnitten springen1548

Leben am Osning

Entlang des Höhenzuges „Osning“, einem Teil des Teutoburger Waldes, liegt Gartnisch, eine Bauerschaft aus acht Höfen. Deren Familien sind nicht frei sondern Eigenbehörige. Jost Heitmann beispielsweise ist „samt wiff und kind mit huiß und hoff Smysinck [Schmising zu Tatenhausen] eigen“. Das heißt, er bewirtschaftet dessen Land, zahlt ihm Abgaben, und wenn er heiraten oder wegziehen möchte, muss er seinen Herrn um Erlaubnis bitten.

2025

Es wird gebuddelt…

Die Haller Innenstadt wird umgestaltet, möglich macht das ein Förderprogramm zur Stadtentwicklung (ISEK).

2019

Bürger engagieren sich

Bürgerinitiativen verschaffen sich Gehör. Für einen Stadtpark an der Kreisberufsschule, für den Erhalt der Fachwerkhäuser an der Langen Straße und gegen einen Umbau der Alleestraße.

Bürgerinnen und Bürger engagieren sich unter anderem im SC Halle, in der Kirchengemeinde, beim Deutschen Roten Kreuz, in der Interessengemeinschaft Künsebecker Bürger, bei der Haller Tafel, als Wanderwege-Paten und bei der Pflege des Alten Friedhofs. Die „Ehrenamtsbörse“ der Stadt vermittelt das passende Amt.

2024

Schulsorgen

Halle invenstiert in Bildung. Die Grundschule Gartnisch erhält einen Neubau, der allerdings erheblich teurer wird als geplant. Das Schulgebäude von 1912 wird abgebruchen, sowie ein Teil des Gebäudes aus den 1970er Jahren. Die 2014 gegründete Gesamtschule erreicht die erforderlichen Anmeldezahlen nur mühsam. Ein Abenteuer-Schulhof setzt einen neuen Akzent.

1540

Allmählich evangelisch…

Die Reformation vollzog sich in Halle ganz gemächlich. Die Haller St. Johanniskirche gehörte bis zum 9. Mai 1246 zum Bistum Osnabrück, danach bis zur Aufhebung des Klosters im Jahr 1803 dem Benediktinerkloster Iburg. Als erster evangelischer Geistlicher wirkte Hermann Boedecker, der 1550 starb. Obwohl 1540 das gesamte Kirchspiel geschlossen zum evangelischen Glauben übergetreten war, schreibt der Iburger Abt Maurus Rost in seinen Klosterannalen, dass erst 1595 mit den Pfarrern Jodokus Hartmann und 1600 Heinrich Stockdiek die „Saat der Ketzerei“ tiefere Wurzeln geschlagen habe.

1571

Gute Bildung – gute Taten

In Halle wird Severin Slüter (Schlüter) geboren. Seine Großväter waren Bürgermeister in Halle und Gograf in Versmold. Der kluge Junge erhält Privatunterricht, darf das Gymnasium in Herford besuchen und studiert in Köln Philosophie. Als Hauslehrer lernt er seine Frau kennen. Sie begleitet ihn, als er die Leitung des Gymnasium in Stade übernimmt und 1617 als Hauptpastor an die St. Jacobikirche in Hamburg berufen wird. Nebenher schreibt Severin Slüter: Anleitungen zu einem christlichen Leben, Nächstenliebe und guten Taten.

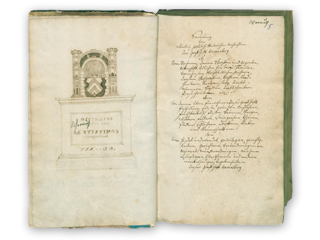

1729

Die Halle, ein Städtlein…

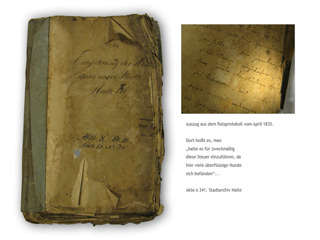

Seine Handschrift füllt ein ganzes Buch. Der Haller Pfarrer Johann Christoph Engelbrecht beendet im Oktober 1729 seine „Sammlung von allerley politisch=historischen Nachrichten“ der Grafschaft Ravensberg. Er beschreibt auch „die Halle, ein Städtlein“: Dies sei ein „recht angenehmer, lustiger und wohlbewohnter Ort, darin gute und starke Handlung getrieben wird“, vor allem mit Flachs und Leingarn.

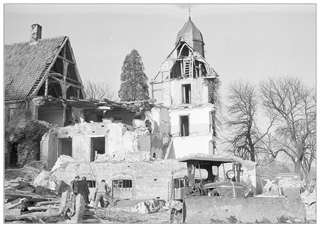

1955

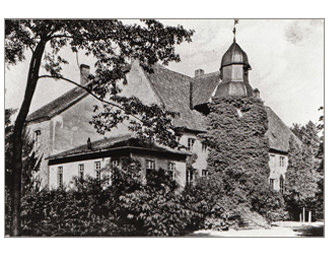

Ein Schloss wird abgerissen

Das uralte Schloss Steinhausen wird in den ersten Märztagen abgerissen. Die Geschichte des Adelssitzes reicht bis ins Mittelalter zurück. In seinen 25 Zimmern lebten namhafte Familien (von Hatzfeld, von Ledebur, Meinders, von dem Busssche). Die Firma „Condetta“ hatte das Rittergut und seinen Landbesitz 1948 gekauft. Das historische Gemäuer wird vor Ort zu Straßenschutt verarbeitet und damit Weg durch den Steinhauser Wald befestigt. Foto: Wilhelm Siebert, Haller Kreisblatt vom 4. März 1955 – Stadtarchiv Halle (Westf.).

2020

Wir haben Corona

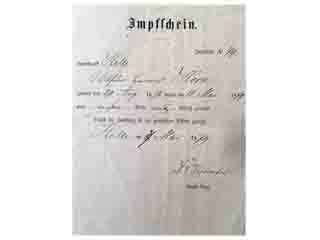

Das „neuartige Cororavirus“ SARS-CoV2 wütet seit Ende 2019 im chinesischen Wuhan. Am 12. März erreicht die Krankheit CoViD 19 auch Halle. Es gibt kein Mittel gegen die Erkrankung. Zum ersten Mal erleben Bürgerinnen und Bürger einen seuchenbedingten Ausnahmezustand: Lockdown. Das Öffentliche Leben kommt zum Erliegen. „Wir bleiben Zuhause“ titelt die Haller Stadtverwaltung. Supermärkte bleiben geöffnet, es werden Mehl und Toilettenpapier gehamstert. Zum Alltag gehören nun: Kontaktverbot, Mundschutz, Abstandhalten. Schon ein Jahr später gibt es einen Impfstoff. Die Haller werden vom Impfzentrum Gütersloh versorgt.

2020

Katastrophenstimmung

Schon im April ist es zu heiß und trocken. Das dritte Dürrejahr in Folge kündigt sich an, der „Klimawandel“ und die Erderwärmung werden spürbar. Im Teutoburger Wald sterben die geschwächten Fichten am Befall durch Borkenkäfer, die alten Buchen an der Trockenheit. Durch zündelnde Jugendliche kommt es im April erstmals zu Waldbränden auf dem Hengeberg zwischen Künsebeck und Isingdorf.

2017

Brand vernichtet Clubhaus des SC Halle

Nur einen Monat nach dem Richtfest geht das neue Clubhaus des SC Halle in der Nacht zum 16. Juni in Flammen auf – und mit ihm 600 ehrenamtliche Arbeitsstunden.

Zum 25. Mal findet in Halle das bundesweit beachtete Tennisturnier Gerry-Weber-Open statt. Am 25. Juni überzeugt Roger Federer zum neunten Mal mit einem Sieg – er bezwingt Alexander Zverev aus Hamburg mit 6:1 und 6:3.

1924

Das „Ohr zur Welt“…

Ein Apparat namens Radio macht es möglich – vielleicht. In Hollmanns kleinem Saal erleben die Haller Im April einen „Radio-Experimental-Vortrag“: Die „Einführung in des Wunderland der drahlosen Telefonie“ gipfelt in einen „Konzert-Empfangs-Versuch“ deutscher und englischer Funkstationen.

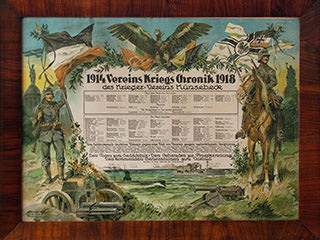

Im Mai lädt der Kriegerverein zu einem „Unterhaltungs-Abend“ zugunsten des geplanten Haller Kriegerdenkmals („Der Wohltätigkeit sind keine Grenzen gesetzt.“). Gespielt wird das Theaterstück „Lenore die Grabesbraut“ von 1921.

1891

Viel Vergnügen!

„Grünenwalde“, die Zahlstation an der Chaussee nach Werther, mausert sich zum Ausflugslokal und Veranstaltungsort. Im Jahr 1891 wird der neue Saal mit einem Konzert eröffnet, und 1899 entsteht neben dem Haus der erste Haller Tennisplatz. Später locken im schönen Garten Spielgeräte für die Kinder. In den 1950er Jahren drängt sich dann alles vor dem Fernsehgerät im Gastraum…

700

Schön hier!

Am Bachlauf und zwischen Ascheloh und Künsebeck wird ein Langhaus errichtet. Es gehört zu einer kleinen Siedlung mit acht bis zehn Gebäuden. Man hält Tiere, sät und erntet, stellt Werkzeug und Kleidung her. Nicht weit entfernt verläuft der Weg, immer am Teutoburger Wald entlang.

Das rekonstruierte Langhaus aus dem frühen Mittelalter ist heute im Archäologischen Freilichtmuseum Oerlinghausen zu sehen.

???

Fehlt Ihnen ein Datum oder Ereignis? Was sollte in die Stadtgeschichte eingehen? Überlegen Sie mit und geben Sie uns Tipps! Kontakt…

An dieser Stelle danken wir dem Haller Kreisblatt-Archiv für die gute Kooperation und Martin Wiegand vom Museumsteam für seine ehrenamtliche Recherche.

2017

Beteiligung an Straßenbauprojekten

Gegen eine hohe finanzielle Beteiligung an Straßenbauprojekten wehren sich die Anlieger zunehmend. Hinsichtlich neuer Straßenbeleuchtung in Bokel kommt es zu einem Prozess. Gegen den Umbau der Alleestraße formiert sich eine Bürgerinitiative.

Ab Herbst gibt es mehr Platz für Kinder: Der katholische Kindergarten bezieht im September einen Neubau an der Bismarckstraße; der „Wirbelwind“, eine Tagesstätte auch für Jungen und Mädchen mit Behinderungen, eröffnet im Oktober an der Pestalozzistraße.

2017

Laufen mit Luther

Evangelische Kirchengemeinden auf der ganzen Welt feiern das Jubiläum der Reformation durch Martin Luther. In Halle startet dazu am 7. Oktober ein Reformationslauf, der das gedankliche „Sich auf den Weg machen. Veränderung erleben.“ symbolisch aufgreift. Der Lauf führt über 10 km rund um Halle.

2016

Einstürzende Neubauten

Der Abriss der Hochhäuser am Sandkamp – einst Aushängeschild für modernes Wohnen – ist für das Jahr 2017 geplant.

Das Künsebecker Mahnmal, eine weinende Mutter mit ihren Kindern, kann im Juli frisch aufgearbeitet der Öffentlichkeit übergeben werden.

Einen weiteren Geschichtspfad gibt es ab September auf dem Alten Friedhof an der Bahnhofstraße. Zugleich entsteht ein Patenprojekt zur Pflege der historischen Erbbegräbnisse.

2015

Eröffnung des Gerry-Weber-Outlets

Die Eröffnung des Gerry-Weber-Outlets im Ravenna-Park am 7. November wird gespannt erwartet. Hundert Kundinnen und Kunden stehen schon morgens vor den Türen. Auch der benachbarte Werkverkauf des Süßwarenriesen Storck erhält großen Zulauf. Die Volksbank renoviert ihre Haller Zentrale für 3,8 Millionen Euro.

2015

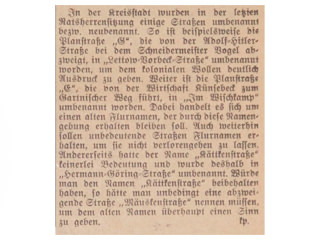

Straße wird umbenannt

Im September verschwindet mit der „Lettow-Vorbeck-Straße“ die letzte Haller Straßenbenennung aus der Zeit des Nationalsozialismus. Die Anlieger, darunter die evangelische Kirche, erhalten „Martin-Luther-Straße“ als neue Anschrift.

Die Gaststätte Grünenwalde wird abgebrochen. Das Anwesen auf dem Weg nach Werther war einst „Sommerfrische“, kurzzeitig Gefechtsstand einer SS-Panzerdivision, später Ausflugslokal, Diskothek und Bordell.

2015

Unterkunft für Flüchtlinge

Halle gibt mehr als 360 Flüchtlingen eine Unterkunft. Die meisten von ihnen kommen aus Syrien, das vom Bürgerkrieg zerstört ist. Viele Haller engagieren sich ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe. Die Stadtverwaltung, das Deutsche Rote Kreuz, das MehrGenerationenHaus und die Volkshochschule koordinieren die Versorgung mit dem Nötigsten – darunter Deutschkurse.

Anfang Dezember wendet sich die Haller Bürgermeisterin an die Bevölkerung mit der Bitte, Flüchtlinge aufzunehmen.

2015

Stadtbild im Wandel

Der Bau der A 33 ist in vollem Gange. Auf den Wiesen am Haller Ortsrand entstehen vier neue Wohnsiedlungen, drei davon am Künsebecker Weg. Entlang der B 68 sind neue Bauprojekte geplant. Dafür werden das 148 Jahre alte Hotel Schmedtmann und das Fachwerkhaus Mittelberg im März abgerissen. Viele Haller sehen zu, wie sich das Gesicht ihrer Stadt tiefgreifend verändert.

Eine Bürgerinitiative kämpft für einen Stadtpark nahe der Kreisberufsschule unter Einbeziehung der alten Eichen des ehemaligen Hofes Hartmann (Gartnisch Nr. 1).

2014

Entlastung durch Südumgehung

In Künsebeck wird im Oktober ein eigener Feuerwehr-Löschzug gegründet – auch im Hinblick auf die in Künsebeck bereits angesiedelte Industrie, die geplante Autobahnzufahrt und das neue Gewerbegebiet.

Ebenfalls im Oktober kann die Haller Südumgehung für den Verkehr freigegeben werden. Die Innenstadt ist nun für durchfahrende LKW gesperrt und der jahrzehntelange Kampf der Anwohner gegen den Schwerlastverkehr auf der B 68 beendet. Gleichzeitig wird das interkommunale Gewerbegebiet Ravenna-Park südlich von Künsebeck eröffnet.

2014

Gesamtschule ersetzt Haupt- und Realschule

Die neue Gesamtschule Halle öffnet am 20. August im Schulzentrum Masch ihre Türen für die 108 Kinder des ersten Jahrgangs. Die Schule ersetzt die Haupt- und Realschule, die in in den folgenden Jahren auslaufen. Foto: Wolfgang Kosubek.

2014

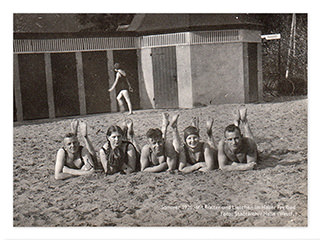

Das neue Lindenbad

Das neue Lindenbad, ein „Gartenhallenbad“ mit großer Liegewiese, wird am 14. März eingeweiht. Es ersetzt am gleichen Standort das Freibad von 1926 und das Hallenbad von 1973. Beide waren 1988/89 zu einem Spaß- und Freizeitbad umgebaut worden (siehe oben). Foto: Wolfgang Kosubek.

2014

Abholzarbeiten für A 33

Vom 13. Januar an werden in Halle 10 Hektar Wald für den Bau der A 33 abgeholzt. Die Bürger verfolgen teils wehmütig teils fasziniert das rasche Werk des so genannten „Harvesters“ (Vollernter). Dort an der Aufmündung der Alleestraße auf die Westumgehung entsteht ein Verteiler für Autobahn, Umgehungsstraße und Innenstadt.

2013

Geschichtspfad Waldbegräbnisse

Im November bekommt Halle mit dem Geschichtspfad Waldbegräbnisse am Lotteberg ein zweites „OutdoorMuseum“ nach dem 2012 eröffneten „Geschichtspfad Kaffeemühle“ am Bergkamp.

2013

Tod von Ehrenbürgermeister Bentlage

Am 5. Januar stirbt Halles Ehrenbürgermeister Wilhelm Bentlage im Alter von 93 Jahren. Er war ab 1969 für 25 Jahre im Amt. Zu den Ereignissen seiner Amtszeit gehörten die Auflösung des Kreises Halle/Westfalen 1973 und die Städtepartnerschaft mit dem französischen Ronchin 1984.

Am 16. April versetzt das Verschwinden der Zeitungsbotin Gabriele Obst die Haller Bevölkerung in Schrecken. Zehn Tage später wird die 49-jährige an der Großen Egge erschossen aufgefunden.An einem nassen Junitag wird das Richtfest für das neue Lindenbad gefeiert.

Der Bau der A 33 beginnt im August mit den Brückenarbeiten in Tatenhausen.

Mit der Asphaltierung der Graebestraße verschwindet die letzte historische Kopfsteinpflasterstraße aus dem Haller Stadtbild.

2012

Willkommen im Atelier!

Mitten in der Innenstadt, im ehemaligen Wohnhaus und Atelier des Malers Sigmund Strecker eröffnet das Sigmund-Strecker-Museum, initiiert von Bernhard Strecker, dem Sohn des Künstlers.

Zum 1. September nimmt das Jobcenter Kreis Gütersloh im neuen Gebäude an der Kättkenstraße seinen Dienst auf. Rund 40 Mitarbeiter kümmern sich dort um die Belange von Menschen ohne Erwerbsarbeit.

Am 6. November gibt das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig grünes Licht für den 12,6 km langen Lückenschluss der A 33 zwischen Steinhagen und Borgholzhausen. Damit endet der mehr als 50 Jahre währende Streit um die Trassenführung. Zum ersten Spatenstich am 17. Dezember erscheint auch Bundesverkehrsminister Ramsauer.2012

Eröffnung Geschichtspfad Kaffeemühle

Der Geschichtspfad rund um die Kaffeemühle wird eröffnet, ein Gemeinschaftsprojekt des Museums Haller ZeitRäume und der Bürgerinitiative Haller Loge, freundlich unterstützt durch die Stadt. Das Foto zeigt eines der Lesepulte des Geschichtspfades. Foto: Haller ZeitRäume.

2012

Demo für A 33

Am Freitag, den 13. Januar, demonstrieren in der Innenstadt 2.500 Hallerinnen und Haller für den sofortigen Bau der A 33. Die Abschlusskundgebung findet auf dem Lindenplatz statt. Foto: Andreas Germann/Radio Gütersloh.

Im Februar wird in Halle-Kölkebeck die Leiche der seit dem 14. Oktober 2011 vermissten Hallerin Nelli Graf gefunden. Damit bestätigt sich der Verdacht der Polizei, dass die 45-jährige ermordet wurde. In der Haller Johanniskirche findet ein Trauergottesdienst statt, an dem 500 Menschen teilnehmen. Im Frühjahr werden 5000 Männer aus Halle zu einem Massen-Gentest vorgeladen.Am 1. Juli wird das Lindenbad (Hallen- und Freibad) für immer geschlossen.

2011

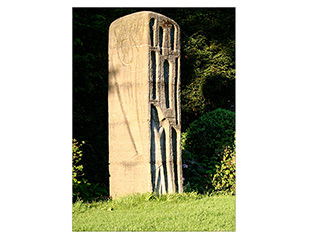

Mahnmal für die Haller Opfer des Nationalsozialismus

Das Mahnmal für die Haller Opfer des Nationalsozialismus, gestaltet von der Bildhauerin Angela Große, wird am 12. November feierlich enthüllt. Ehrengast ist Eve Isaakson, die Enkeltochter der jüdischen Haller Familie Isenberg. Die Isenbergs wurden 1942 aus Halle deportiert und ermordet. Schwiegertochter Ayala Isaacson spricht am Mahnmal das Kaddisch. Foto: Stadt Halle (Westf.).

Im Dezember steht ein britischer Militärhubschrauber über Haller Wohngebiet in Flammen. Ihm gelingt eine Notlandung auf freiem Feld am Maschweg. Die Besatzung bleibt unverletzt.2011

Im April beschließt der Rat den Abbruch des Lindenbades (Hallen- und Freibad) zugunsten eines neuen „Gartenhallenbades“. Der Freibadbetrieb fällt zukünftig weg.

Die Hauptgeschäftsstelle der Kreissparkasse Halle wird am 6. Juni neu eröffnet. Vorausgegangen ist ein Umbau für über 8 Millionen € inklusive Dämmung und Umstellung auf Erdwärme. Mit der neuen Fassade und dem integrierten Straßencafé hat die Innenstadt ein neues Gesicht bekommen.

Der so genannte Alte Friedhof von 1828 wird unter historischen Aspekten gärtnerisch hergerichtet und am 12. Juli als Skulpturenpark eingeweiht. Zu sehen Arbeiten heimischer Künstler, die zu Themen der Haller Bach-Tage entstanden sind.Eine zweite Städtepartnerschaft verbindet Halle seit dem 16. Juli mit Valmiera in Lettland.

2011

Mahnwachen in Halle

Am 11. März kommt es im japanischen Atomkraftwerk Fukushima zur nuklearen Katastrophe. Besorgte Haller Bürger treffen sich um 18 Uhr zu einer Schweigeminute am Ronchin-Platz. Initiiert von Bündnis 90/Die Grünen werden solche Mahnwachen an den folgenden Montagen wiederholt und Deutschlands Ausstieg aus der Atomenergie gefordert. (Foto: Haller ZeitRäume)

2010

Neues Gewerbegebiet in Planung

Im September beginnt die Planung eines neuen, interkommunalen Gewerbegebietes: In Künsebeck wird ab 2014 der Ravenna-Park entstehen, mit direktem Anschluss an die A 33, die bis 2019 fertiggestellt sein soll.

2008

Planungen für die HallerZeitRäume starten

Im Januar beginnt die Planung für ein Haller Geschichtsmuseum: Die HallerZeitRäume werden von einer Initiativgruppe als virtuelles Museum konzipiert und durch die Stadt Halle (Westf.) gefördert und finanziert. Als erstes stadtgeschichtliches Internetmuseum in Deutschland gehen die HallerZeitRäume im April 2010 online.

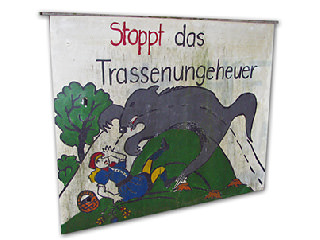

2004

Entscheidungen zur Autobahn-Trasse

„Möchten Sie Halle mit oder ohne Autobahn?“, greift Goldschmied Otterpohl ein Thema auf, das die Stadtgesellschaft bewegt und fertigt mit einem Augenzwinkern Broschen an – mit oder ohne A33. Am 18. Februar stimmt der Stadtrat der in Düsseldorf ausgehandelten A33-Trasse V16+ zu. Sie beinhaltet die Umgehung des Tatenhauser Waldes wegen der neuen europäischen FFH-Richtlinie und das Näherrücken der Autobahn an Halle heran. Die in diesem Kontext gegründete Südtrassenunion (STU) wird Partei und erringt bei der Kommunalwahl am 26. September 6 der 38 Sitze.

2003

Moschee bekommt Minarett

Die türkische Gemeinde errichtet neben der Moschee (im Gebäude der ehemaligen Molkerei am Gausekampweg) ein 16 Meter hohes Minarett. Die Moschee bietet jährlich einen „Tag der offenen Tür“ an.

2002

Halle wählt eine Bürgermeisterin

Erstmals wählt die Haller Bevölkerung am 9. Juni eine Bürgermeisterin: Anne Rodenbrock-Wesselmann (Wiederwahl 2009). Eine ihrer ersten Aufgaben ist die Einweihung des Haller-Willem-Denkmals auf dem Ronchin-Platz, das von dem polnischen Künstler Wojtek Hoeft geschaffen wurde. Es stellt den Fuhrmann Wilhelm Stukemeier dar und ist ihm gewidmet.

2000

Expo 2000

Im Rahmen der Weltausstellung „Expo 2000“ in Hannover wird die Haller-Willem-Bahnstrecke zu einer modernen Regionalbahnstrecke ausgebaut, mit vier Haltepunkten auf Haller Gebiet (Hesseln, Gerry-Weber-Stadion, Halle und Künsebeck). Die Adler-Apotheke schließt nach 161 Jahren. Das Amtsgericht wird durch einen Anbau erweitert, der am 20. September 2002 eingeweiht wird.

1998

35. Haller Bachtage

Aus Anlass der 35. Haller Bachtage stiftet die August Storck KG eine aus vier Stahlwürfeln bestehende Plastik des Künstlers Prof. Joachim Bandau (*1936). Die Würfel enthalten je vier Platten, die in unterschiedlicher Reihenfolge die Buchstaben B-A-C-H erkennen lassen. Das Kunstwerk ist der Musikerfamilie Bach gewidmet und hat seinen Platz auf dem „Alten Friedhof“ an der Bahnhofstraße.

1997

Kreishaus wird Rathaus I

Die Stadt erwirbt das ehemalige Kreishaus und stellt es als Rathaus I in den Dienst der Stadtverwaltung. Das Amtsgebäude von 1910 an der Graebestraße wird Rathaus II.

1996

Halle feiert sein 750-jähriges Bestehen

Halle feiert sein 750-jähriges Bestehen mit einem Festakt in der Aula des Kreisgymnasiums. Eine Vielzahl von Jubiläumsveranstaltungen schließt sich an.

Am 6. November wird Jürgen Wolff zum ersten hauptamtlichen Bürgermeister gewählt, ein Amt, dass er bis 2002 inne haben wird. Gleichzeitig geht Dr. Elmar Hälbig als letzter Stadtdirektor in den Ruhestand.

1995

Erfolg für Tennisclub Blau-Weiß Halle

Der Tennisclub Blau-Weiß Halle erringt die Deutsche Tennis-Mannschaftsmeisterschaft. Auch in den Jahren 2006 und 2014 wird dieser Erfolg gelingen.

1994

Ehrenamtlicher Bürgermeister Jürgen Wolff

Als ehrenamtlicher Bürgermeister tritt der in 1934 in Pommern geborene Jürgen Wolff (CDU) sein Amt an. In seine Amtszeit fällt unter anderem der Umzug der Stadtverwaltung in das ehemalige Kreishaus, jetzt Rathaus I.

1993

Tod von Wilhelmine Schengberg

Am 22. Juli stirbt Fräulein Wilhelmine Schengberg (*1899). Als Lehrerin gehörte sie bereits 1923 zum ersten Kollegium der neuen Mittelschule. Von 1945 bis zur ihrer Pensionierung 1963 leitete sie die Schule, die nun Realschule hieß, als Direktorin. So begleitete Fräulein Schengberg 40 Jahrgänge Haller Kinder durch deren Schulzeit.

1993

Anfänge der ›Gerry-Weber-Open‹

Gerhard Weber und Udo Hardieck errichten auf dem Gelände des ehemaligen Kley‘schen Bauernhofes das Sportparkhotel und ein Rasentennis-Stadion. Es wird mit den „1. Gerry-Weber-Open“ eingeweiht.

1992

Beschluss zum Lückenschluss der A33

Am 14. Oktober widerruft der Stadtrat den Beschluss von 1984 und fordert den Lückenschluss der A 33 nach Maßgabe der Trasse V16. In der Bevölkerung und bei Naturschutzverbänden stößt die Streckenplanung auf Widerstand. Foto: Haller ZeitRäume.

1992

Den Haller Bachtagen verpflichtet bekommt die Johanniskirche eine aufwendige neue Orgel. Mit 34 Registern, verteilt auf drei Manualwerke und Pedal, und 2.198 Pfeifen. Erbauer ist die Firma Heintz (Heintz-Orgel) aus Schiltach im Schwarzwald.

Am 1. März wird gegenüber dem Hallenbad der Sportpark mit sieben Hallentennisplätzen eröffnet. Bauherren: Gerhard Weber und Udo Hardieck.

In Eggeberg können die Mitglieder des 1990 gegründeten Golfclubs auf der clubeigenen Anlage den Spielbetrieb aufnehmen. Im Jahre 2007 wird diese auf 27 Loch erweitert.

1990

Tod von Eduard Meyer zu Hoberge

Am 11. März stirbt Eduard Meyer zu Hoberge. Als Bürgermeister und Amtsdirektor führte der das Amt Halle von 1929 bis zu seiner Pensionierung 1963 durch wechselnde politische Systeme: aus der Zeit der Weimarer Republik, durch den Nationalsozialismus bis in die Bundesrepublik. Als Pensionär baute der Verwaltungsfachmann gemeinsam mit seinem Mitarbeiter Martin Mowwe das Haller Stadtarchiv auf.

1989

Neues Spaß- und Freizeitbad

Aus Hallen- und Freibad am Laibach wird das neue Lindenbad. Halle hat nun ein Spaß- und Freizeitbad mit Attraktionen wie Riesenrutsche, Schwimmkanal und Warmbadetag. Foto: Haller Kreisblatt.

1988

Eröffnung des Bürgerzentrums in der Remise

Auf dem ehemaligen Kisker-Gelände wird als erstes Gebäude im Ensemble des neuen Bürgerzentrums die Remise eröffnet. Es folgen das Schinkenhaus, 1990 die Destille (Stadtarchiv und Stadtbücherei) und 1993 das Kiskerhaus, in das die Volkshochschule Ravensberg einzieht.

1987

Museum für Kindheits- und Jugendwerke

Ursula Blaschke eröffnet im vollständig renovierten ältesten Haller Haus am Kirchplatz 3 ein Museum für Kindheits- und Jugendwerke bedeutender Künstler. Mehr als 30 Jahre lang wird sie das Haus mit großer Leidenschaft leiten und mit immer neuen Ausstellungen große Kunst ins kleine Halle holen.

1986

Zeit der Frauenbewegung. Halle bekommt eine Gleichstellungsbeauftragte.

Die Frauenbewegung in Deutschland ist in diesen Jahren stark und sichtbar. Halles Stadtverwaltung stellt eine Gleichstellungsbeauftragte ein. Die Arbeit weist der 31-jährigen Eva Sperner den Weg (Hilfe bei Gewalt gegen Frauen, Chancengleichheit…).

1985

Gegenseitige Hilfe

Auf dem Ronchin-Platz findet im Mai ein Fest zum „Europatag“ statt, bei dem Haller Kinder verschiedenster Nationalitäten symbolisch eine Brücke bauen.

Eine Multiple-Sklerose-Kontaktgruppe gründet sich im September mit Lothar Schlickum als Sprecher. Erfahrungsaustausch, Stärkung des Selbstbewusstseins und Vergnügen sind die Ziele der Gruppe.

Am 1. Dezember hält das Haller Amtsgericht zum letzten Male im Versmolder Rathaus den monatlichen Gerichtstag ab. Damit endet eine 144 Jahre währende Tradition.

1984

Städtepartnerschaft mit Ronchin

Halle schließt mit der nordfranzösischen Stadt Ronchin (Nähe Lille) eine Städtepartnerschaft. Der „Ronchin-Platz“ dokumentiert die Partnerschaft.

Der Haller Rat lehnt am 31. Oktober den Bau der A 33 ab und fordert „sofort“ den Bau einer Umgehungsstraße.

1983

Frühstück auf dem Schützenberg

Während seiner Wanderung auf dem Hermannsweg frühstückt Bundespräsident Karl Carstens (1914-1992) auf dem Schützenberg.

1981

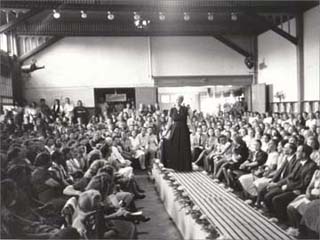

Große Demo & neue Schule

In einem Sternmarsch gegen Atomwaffen ziehen 8.000 Menschen im Mai 1981 durch den Altkreis Halle. Ihr Ziel ist der Militärstützpunkt Hollandskopf in Borgholzhausen. Bei der abschließenden Kundgebung spricht Friedensaktivistin Petra Kelly.

Das Schulzentrum Masch wird am 19. Mai eingeweiht. Hier bekommt die Realschule Halle neue Räume. Auch die Grundschule Halle-West (später Lindenschule) zieht mit ein.

1980

Haller Schulrat wird Minister

Der Haller Schulrat Hans Schwier (1926–1996) wird im Kabinett Johannes Rau (dem späteren Bundespräsidenten) am 4. Juni Wissenschaftsminister und später Kultusminister von NRW. Nach einem tödlichen Badeunfall am 31. Juli 1996 in Spanien wird Schwier auf dem Friedhof an der Bielefelder Straße beigesetzt.

1979

Kisker zieht nach Künsebeck

Die Firma Kisker, Halles älteste Firma, zieht 247 Jahre nach ihrer Gründung aus der Innenstadt in das Künsebecker Gewerbegebiet um.

Im Zuge der „Ortskernsanierung“ wird die gesamte mittlere Bahnhofstraße abgerissen und neu bebaut.

1977

Disko mit Kultstatus schließt

Die Haller Disko Rave schließt im März. Sie erlangte in nur fünf Jahren Kult-Status unter den jugendlichen Parka-Trägern.

1976

Disko-Zeit in Halle

Am 29. Januar wird die Haller Westumgehung dem Verkehr übergeben. Der erste ALDI-Markt eröffnet am 19. Februar an der Bahnhofstraße 32 (neben Textilgeschäft Brinkmann). Am gleichen Tag wird der Schornstein der ehemaligen Bindfadenfabrik Hackmann „umgelegt“ (Lange Straße 47-49, heute Volksbank). Die Popgruppe Boney M. tritt mit Hits wie „Daddy Cool“ am 14. August im „Disko-Treff Pop-Eye“ am Gartnischer Weg auf. Für Stimmung sorgt „Discjockey Kalle“. Zur Sonderausstellung Disko – Jugendszene in den 70ern & 80ern

1975

Die letzte Dampflok

Die letzte reguläre Dampflok fährt durch Halle.

1974

Neues Pflaster auf dem Kirchplatz

Der Kirchplatz erhält nach den Plänen von Ute Yael Niemeyer die heutige einheitliche Pflasterung. Sie ersetzte die vorherige Gestaltung von 1934, die noch eine Umfahrt entlang der Häuserzeile geboten hatte.

1973

Kommunale Neugliederung

Durch die kommunale Neugliederung werden das Amt und der Kreis Halle aufgelöst. Aus den Altkreisen Rheda-Wiedenbrück und Halle entsteht der Kreis Gütersloh. Steinhagen (mit Amshausen und Brockhagen) bekommt eine eigene Verwaltung, der Stadt Halle werden Künsebeck, Hörste, Hesseln, Kölkebeck und Bokel zugeschlagen. Halle hat nun 17.456 Bewohner und verfügt über eine Fläche von 69 km2. Am 20. September stirbt Heinrich Meise. Dem 1877 in Bethel geborenen Pädagogen, Heimatforscher, Dichter und Maler verdanken die Haller mit dem 1968 erschienenen Buch „Die Stadt Halle in Westfalen“ das erste und bis heute wichtige Nachschlagewerk zur Geschichte der Stadt.

1972

Einzug in moderne Hochhäuser am Sandkamp

Von der Bevölkerung kaum bemerkt, wird die Kirchengemeinde Hörste „zurück-gepfarrt“ und der Kirchengemeinde Halle wieder angeschlossen, wozu sie vor 1707 gehört hatte. In die modernen, blau-weißen Hochhäuser am Sandkamp ziehen die ersten Mieter ein. Die Wohnungen bieten mit Zentralheizung, Aufzug, Parkhaus und dem zentralen Spielplatz ganz neuen Komfort. Eigentümerin ist die Kreiswohnstättengenossenschaft (KWG). Foto: Privatbesitz.

1971

Grundsteinlegung für das Hallenbad

Für das Haller Hallenbad wird am 1. Oktober 1971 der Grundstein gelegt. Gebaut wird neben dem bestehenden Freibad und der „Osningkampfbahn“ am Gausekampweg. Ab 16. Februar 1973 kann dort (nun eben auch im Winter!) geschwommen und geplanscht werden.

1969

250 Jahre Stadtrechte

Mit Bürgermeister Heinrich Thomas (1901-1969) und Stadtdirektor Dr. Ulrich May an der Spitze feiert Halle die vor 250 Jahren am 17. April 1719 von König Friedrich Wilhelm I. verliehenen Stadtrechte. Am 1. Juli gliedern sich die Gemeinden Ascheloh, Eggeberg und Gartnisch mit 1.900 Bürgern freiwillig in die Stadt ein. Halle hat nun rund 10.000 Einwohner.

1967

Gymnasium bezieht neue Gebäude

Das 1961 gegründete Gymnasium bezieht 1967 die neuen Gebäude an der Neustädter Straße.

1966

Ausbau der Infrastruktur

Erste Planungen einer Ersatzstraße für die Bundesstraße 68 beginnen, somit die Planung der Autobahn 33. Das Kreisgymnasium entlässt am 17. Februar seine ersten Abiturienten. Am 25. März findet die erste „Schutenkirmes“ auf dem Neumarkt statt. Die Kirmes im Herbst nannte sich „Zwiebelkirmes“.

In Halle wird der erste Haushalt an die städtische Trinkwasserversorgung angeschlossen. Es ist das Haus Grundmann am Kirchplatz.

1965

Starfighter-Absturz

Ein Starfighter der Bundeswehr zerschellt im August 1965 an der 312 Meter hohen, von Regenwolken verhangenen Großen Egge. Der Pilot stirbt, Flugzeugteile werden bis auf die andere Seite des Berges ins Eggeberger Tal geschleudert. Halle beginnt mit dem Bau einer zentralen Wasserversorgung, die am 28. Dezember 1966 in Betrieb genommen wird.

1964

Die ersten Haller Bachtage

Vom 24. bis 26. Januar 1964 finden unter der Leitung von Burghard Schloemann die ersten Haller Bachtage statt.

1964

Neues Bahnhofsgebäude und Kindergarten-Einweihung

Das neue Bahnhofsgebäude wird eingeweiht, das alte im Januar 1964 abgerissen. Foto: Charly Wagemann.

Am 30. Mai wird der neue evangelische Kindergarten im Wischkamp eingeweiht (heute: KiTa Regenbogen). Drei Gruppenräume warten mit Puppenstuben und Baukästen auf die Kinder der so genannten „geburtenstarken Jahrgänge“.

1963

Wirtschaftlicher Aufstieg bringt Veränderung

Der wirtschaftliche Aufstieg macht es möglich: Halle verändert in diesen Jahren schnell sein Gesicht. Flachdächer, Beton und gerade Linien werden als modern und zukunftsweisend empfunden. Viele alte Fachwerkhäuser fallen, auch die Lindenalleen an ehemaligen Chausseen.

1962

Umbau der St. Johanniskirche und Neubau des Krankenhauses

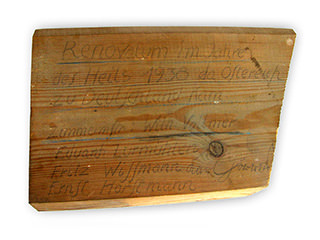

Die St. Johanniskirche wird renoviert. Sie bekommt unter anderem eine Fußbodenheizung, der die drei Gräber innerhalb der Kirche zum Opfer fallen. Am 9. November wird nach 18 Monaten Umbauzeit erstmals wieder ein Gottesdienst abgehalten. Direkt neben dem alten Krankenhaus wird in zwei Bauabschnitten ein neues Krankenhaus errichtet. Der alte Bau wird abgebrochen. Das mehrfach erweiterte neue Krankenhaus geht 2010 mit den Städtischen Kliniken Bielefeld zusammen. Das Bild zeigt eines der neuen Patientenzimmer im Jahr 1962.

1961

Die Anfänge des Kreisgymnasiums

Als letzte Kreisstadt in NRW bekommt Halle 1961 ein Gymnasium, das neusprachliche „Kreisgymnasium Halle (Westf.)“ für Jungen und Mädchen. Vorher mussten Haller Schülerinnen und Schüler täglich nach Bielefeld fahren, um ihr Abitur zu machen, was den Eltern gar nicht gefiel. Halle liegt damit im Trend der „Bildungsexpansion“ der 1960er Jahre. Unser Bild zeigt die Baugrube der Hausmeisterwohnung. Foto: Heino Fuhrken.

1960

Mahnmal-Einweihung

Am 13. November wird auf dem Friedhof I ein Mahnmal eingeweiht. Hier findet fortan die jährliche Gedenkstunde zum Volkstrauertag statt. Das Mahnmal ersetzt das Kriegerehrenmal auf dem Von-Kluck-Platz, welches am 3. August 1924 eingeweiht worden war. Im Zuge der Mahnmaleinweihung wird der Alte Friedhof umgestaltet. Das historische Wegekreuz und seine Lindenalleen weichen einer Rasenfläche, Stelen mit den Namen der Gefallenen beider Weltkriege werden errichtet.

1959

Pastor Johannes Hoensch

Der beliebte Pastor Johannes Hoensch stirbt 62-jährig am 27. Mai. Hoensch wirkte von 1931 bis zum Ruhestand 1956 als 2. Pfarrer in der evangelischen Kirchengemeinde.

1958

Tod von Margarete Windthorst

Am 9. Dezember verstirbt die Haller Heimatschriftstellerin, Drostepreis- und Koggering-Trägerin, Margarete Windthorst. Sie wird auf dem Familienbegräbnis an der nach ihr benannten Margarete-Windthorst-Straße zur letzten Ruhe gebettet. Das Bild zeigt die Nähmaschine, an der Margarete Windthorst als Hauswirtschaftslehrerin und auch als Künstlerin gearbeitet hat. Foto: Haller ZeitRäume.

1957

Der Maler Sigmund Strecker

Der Maler Sigmund Strecker (1914-1969) kommt nach Halle. Er kauft zwei kleine Fachwerkhäuser des alten Hofes Hartmann und versetzt diese als Wohnung und Atelier in die Haller Innenstadt. Im Jahr 2012 eröffnet ein Sigmund-Strecker-Museum in diesen Gebäuden.

1663

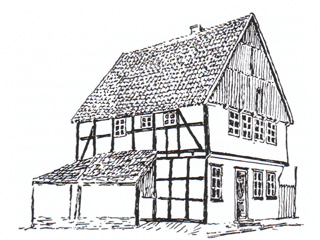

Frisches Fachwerk

Einen „Bauboom“ erlebt Halle nach dem Dreißigjährigen Krieg. Die Jahre des Wiederaufbaus haben begonnen. Ein Fachwerkhaus nach dem anderen wird rund um die Johanniskirche errichtet. Den Anfang macht die Familie Abeke 1663 mit dem ersten ihrer drei baugleichen Häuser vor dem Westtor des Kirchplatzes (heute Bahnhofstraße 2, siehe Aquarell). Auch das stattliche Bürgermeisterhaus Brune entstand in dieser Zeit, im Jahre 1677.

1623

30 Jahre Krieg

Seit fünf Jahren herrscht Krieg. Halle erleidet mehrmals den Durchzug kriegerischer Truppen. So auch 1623, als Christian von Brauschweig mit 16.000 Soldaten durch die Grafschaft Ravensberg rückt, verfolgt durch Johann von Tilly und dessen 21.000 Mann. Diese Armeen müssen unterhalten werden. Den Einheimischen werden ihre Vorräte an Brot und Bier abgenommen. Die Pferde, Kühe und Schweine der Leute werden geschlachtet oder weggeführt. Am Ende des Dreißigjährigen Krieges ist Ravensberg weitgehend ausgeplündert und verwüstet. Mehr…

1871

Haller Willem

Zum ersten Mal und nach einem festen Fahrplan bringt der 20-jährige Fuhrmann Wilhelm Stukemeier Reisende und Güter von Halle zum Bahnhof Brackwede. 15 Jahre lang wird er die Kleinstadt mit dem Eisenbahnnetz verbinden und als „Haller Willem“ in ihre Geschichte eingehen. Ab 1886 erreichen die Dampfloks schließlich auch Steinhagen, Halle, Borgholzhausen… Fortan tragen die Züge dieser Strecke den Namen „Haller Willem“.

1956

Wo die Eulen lernen…

Im Sommer 1956 öffnet der Neubau der Realschule an der Kättkenstraße seine Türen. Mit ihren Stühlen in der Hand ziehen die Schülerinnen und Schüler von dem alten Schulgebäude an der Bismarckstraße quer durch die Stadt in ihr neues „Nest“. Die symbolische kluge Eule über dem Eingang ist ein Scraffito des Künstlers Karl Muggly.

1650

Die Herzen erobert…

Nach dem Dreißigjährigen Krieg findet in der „dachlosen und verfallenen Kirche“ eine Pfarrerwahl statt. Vier Kandiaten halten am 24. März ihre Probepredigten. Anschließend versammelt sich die ganze Gemeinde zur Beratung unter der Linde: Der schwungvolle Philipp Meyer hat mit seiner Predigt die Herzen erobert! Er bleibt 38 Jahre lang Pfarrer in Halle. Mit Hilfe der Haller Handwerker bringt er die Kirche wieder in Ordnung. Um 1680 ist auch die Inneneinrichtung mit ihrem Prunkstück, dem Barockaltar, vollendet.

1948

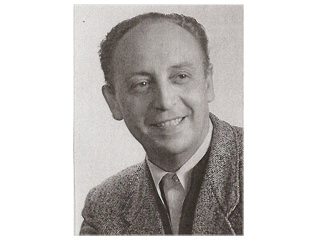

Endlich Kultur!

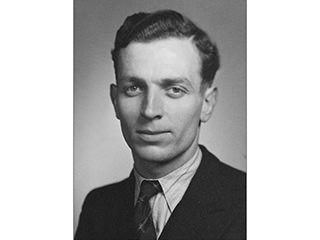

Fast unglaublich ist nach dem Zweiten Weltkrieg das Bedürfnis nach Schönem, Unterhaltung und Kultur. Der Haller Lehrer Helmut Dewald (Foto) und seinen Kollege Edeler gründen am 25. Mai den Kulturring. Sie holen namhafte Künstler zu Konzerten nach Halle und bieten Theaterfahrten nach Bielefeld an. An literarischen Abenden liest Margarete Windthorst aus ihren Werken. Innerhalb von zwei Jahren locken 98 Veranstaltungen insgesamt 30.000 Besucher.

1950

Kanalarbeiten

Halle beginnt mit dem Bau einer Gesamtkanalisation. Die Arbeiten werden einige Jahre dauern. Das „Plumpsklo“ mit Jauchegrube verschwindet nach und nach aus dem Alltag, zumindest in der Stadt.

1948

Lust auf Mode…

In Halle entstehen weitere Frauenarbeitsplätze in der Textilindustrie. Emil Hardieck errichtet am Klingenhagen eine Fabrik für Herrenbekleidung. Die Firmen Bösebeck (Alleestraße) und Meyer & Höpfner (Alleestraße, Ecke Schlammpatt) produzieren viele Jahre erfolgreich Damenmode in Halle. 1973 gründen Udo Hardieck und Gerhard Weber die „Hatex Gerhard Weber KG“. 1986 wird der Markenname Gerry Weber geschafften. Die Firma wird 1989 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt.

1947

Lust auf Süßes!

Nach den Entbehrungen des Krieges ist die Lust auf Essen, gerade auf Süßes, groß. Die Firma August Storck KG, ehemals Werthersche Dampf-Zuckerwarenfabrik August Storck, siedelt sich in Halle an. Der Gründer war August Storck genannt Oberwelland († 21. August 1924). Die Firma entwickelt sich zum größten Süßwarenhersteller Europas und zum wichtigsten Arbeitgeber für Halle und Umgebung. Das Bild zeigt ein Körbchen für Schokolade aus den 1950er-Jahren. (Foto: Haller ZeitRäume)

1946

Die Kunst hat überlebt

Mit der Verleihungsurkunde vom 19. Juni erhält Margarete Windthorst den Annette-von-Droste-Hülshoff-Preis. Haller Maler (wie hier Hermann Goercke) schaffen während der Nachkriegszeit Aquarelle und Zeichnungen von Haller Stadtansichten, in den ersten Jahren im Tausch gegen Lebensmittel. Schauen Sie dazu in unsere Ausstellung „Halle gemalt“…

1945

Blutiger Frieden

Kurz vor Kriegsende werden im Waldlager sieben Russen von der Gestapo Bielefeld erhängt. Der NSDAP-Kreisleiter lässt Akten brennen. SS-Marschtruppen erscheinen in Halle. Am Ostermontag, den 2. April 1945, rücken amerikanische Truppen ein (Foto). Ein Schuss tötet den Steinmetz Wilhelm Schmidt. Befreite Zwangsarbeiter erschlagen bei einem Rachezug gezielt neun Künsebecker. Am 4. November 1945 stirbt in Eggeberg die kanadische Crew eines Flugzeugs, das Penicillin geladen hatte. Mehr im ZeitRaum 3 Nationalsozialismus.

1944

Kriegsschauplatz Künsebeck

Auf dem Künsebecker Hellberg gibt es eine Flak-Stellung, unweit der nachts beleuchteten Tarnanlage der Rüstungsfabrik Dürkoppwerke. Zwangsarbeiterinnen des Waldlagers ziehen durch Künsebeck und bitten um Arbeit, Essen und Kleidung. Im Gasthof Tatenhausen hat das Bielefelder Luftwaffenbekleidungsamt ein Materiallager. Bei einem Einsatz gegen ein US-Bombergeschwader schießen sich zwei deutsche ME 109-Piloten am 27. November über Ascheloh gegenseitig ab. Beide können sich mit Fallschirmen retten.

1200

Halle in Ravensberg

Halle liegt im Herzen der Grafschaft Ravensberg. Die Grafen residieren um 1200 auf der Burg Ravensberg bei Borgholzhausen. Hier gibt es einen Pass durch den Teutoburger Wald und einen steilen Bergrücken, auf dem die Burganlage errichtet ist. Der Stein zeigt Hermann IV. zu Pferde, auf dem Schild das Sparrenwappen. Die Ravensberger verlegen ihren Amtssitz um 1250 auf die Burg Sparrenberg bei Bielefeld. Die enge Bindung zwischen Halle und Bielefeld bleibt über Jahrhundete bestehen.

1941

Kriegsalltag

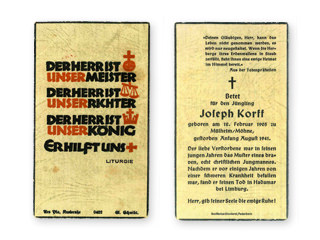

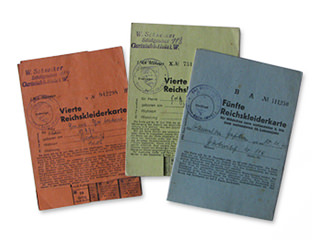

Der Krieg ist in Halle angekommen: Verdunkelung, Ehemänner in Uniform, aber auch das Führerbild an der Wand gehören zum privaten Alltag. Halle ist in Blocks und Zellen eingeteilt. Die zuständigen Luftschutzwarte sind benannt. Die NSDAP-Ortsgruppe Halle hat jetzt 300 Mitglieder. Davon befinden sich 100 im „Wehrdienst“. Immer öfter erreichen Todesbenachrichtgungen die kleine Stadt.

1943

Luftkrieg

Zum Schutz gegen Kriegseinwirkungen lagert das Amtsgericht Halle die Strafregister von Bielefeld, Duisburg, Krefeld und Düsseldorf ein. Ausgebombte Großstädter finden Zuflucht in Halle. Es gibt noch ein Zivilleben: Im März findet im Kreishaus die Ausstellung „Minden-Ravensbergische und Lippische Künstler“ statt, darunter die Maler Wilhelm Raabe und Max Tietz aus dem Kreis Halle. Am 29. Dezember stürzt ein britischer Halifax-Bomber mit dem Ziel Berlin nahe der Kaffeemühle ab. Die Besatzung springt mit Fallschirmen ab, wird gefangengenommen und in Halle verhört.

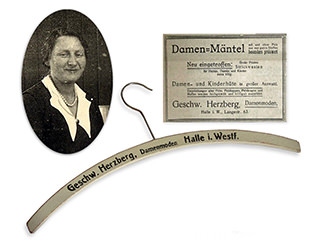

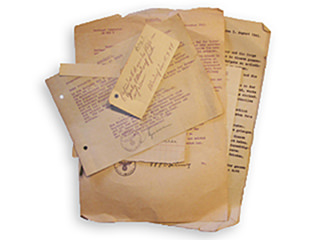

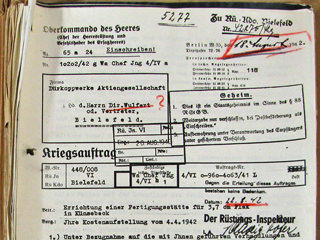

1942

…unter Zwang

Ende März werden die jüdischen Familien Isenberg und Herzberg aus Halle abgeholt und über Bielefeld Hbf in die Vernichtungslager deportiert. Das Bild zeigt die ermordete Klara Isenberg (Foto aus Privatbesitz). Die Dürkoppwerke in Künsebeck werden als geheimer Kriegsauftrag errichtet, finanziert durch das Deutsche Reich. Es ist der reichsweit größte Rüstungsbetrieb für 3,7 cm-Flugabwehrkanonen. Dort arbeiten 2000 Menschen, auch Zwangsarbeiterinnen und Kriegsgefangene, die im Waldlager Künsebeck leben.

1940

„Du sollst nicht töten“

Am 12. Juli wird Christian Schalk aus Künsebeck wegen „Wehrkraftzersetzung“ in Berlin hingerichtet. Als überzeugter Christ und „Bibelforscher“ (Zeugen Jehovas), achtete er das 5. Gebot „Du sollst nicht töten“ und verweigerte den Kriegsdienst. Foto aus Privatbesitz.

Bereits am 5. April wird der ehemalige Schulrektor Christian Frederking 80 Jahre alt und erhält für seine Verdienste – auch als Vorsitzender des Verschönerungs-Vereins – eine Ehrenurkunde, die zeitweilig als Ehrenbürgerschaft missdeutet wurde.

1939

Großereignisse vor Kriegsbeginn

Der Kreisparteitag der NSDAP Bielefeld-Halle findet am 14. Mai in Halle statt. Das Motto ist „Kampf der Landentvölkerung“. Einige Bauernfamilien bekommen Plätze auf der Ehrentribüne. Durch die geschmückte Innenstadt ziehen die Formationen auf den Sportplatz an der Masch. Am 16. Juni erhält die Haller Flieger-HJ ein Segelflugzeug, anlässlich der „Westfalenfahrt der Alten Garde der NSDAP“. In der „Sommerfrische“ Grünenwalde trägt sich Reichsorganisationsleiter Robert Ley ins Buch der Stadt ein. Am Laibach entsteht ein Sportstadion, das im NS-Sprachstil „Osning-Kampfbahn“ genannt wird.

1938

Ein „Ja!“ zum Führer

Am 10. April begeht das nationalsozialistische Halle die „Wahl“ zum Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich. Im Kreis Halle stimmen 98,9 % der Bürger mit „Ja“ und bestätigen damit die Politik Hitlers. Im Haus Adolf-Hitler-Straße 37 eröffnet die NSDAP am 1. Mai ein Parteibüro. Die Bauerschaft Oldendorf wird am 1. Oktober eingemeindet. Statt 2.500 zählt Halle jetzt 3.250 Einwohner, darunter 316 NSDAP-Mitglieder. Die Kreissparkasse bezieht an der Kättkenstraße ein eigenes Gebäude. Direktor ist Georg Wefelmeier (bis 1969).

1937

Schützenfest mit Hakenkreuz

Auf Betreiben der NSDAP soll das Hagedorn-Denkmal am Fuß der Kaffeemühle wegen vermeintlich freimaurerischer Texte und Symbolik abgebrochen werden. Die Firma Stern wird an die Johann Borgers KG in Bocholt verkauft. Die jüdische Familie Stern wandert in die USA aus. Partei und Gesellschaftsleben vermischen sich: Beim 100. Schützenfest wird der NSDAP-Kreisleiter Hermann Eiter Haller Schützenkönig. Das Foto ist ein Standbild aus dem damals gedrehten Film „Schützenfest 1937“. Film/Foto: Privatbesitz.

1936

Neue Straßennamen

Am 2. April wird die Kreiswohnstättengenossenschaft (KWG) gegründet. Sie soll Arbeit im Wohnungsbau schaffen und „geeigneten“ Arbeitern die Möglichkeit geben, ein Siedlungshaus zu bauen. Die Lange Straße erhält am 20. April den Namen Adolf-Hitler-Straße. Hitler schickt ein Dankschreiben. Die Kättkenstraße wird in Hermann-Göring-Straße umbenannt, die Alleestraße in Straße-der-SA. Die neue Lettow-Vorbeck-Straße – Namensgeber ist ein Afrika-General – soll das „koloniale Wollen“ des NS bezeugen. In Halle findet der Kreisparteitag der NSDAP statt.

1935

Berufsschule öffnet

Der Kreis Halle errichtet an der Kättkenstraße eine Kreisberufsschule. Als Gründer gilt der Gewerbeoberlehrer und Kunstmaler Hermann Goerke (1891-1977). Der damalige Landrat Emil Leweke (1893-1959) verwehrte Goerke die offizielle Leitung der Schule.

1934

Nationalsozialistische Feste und Feiern

Auf dem Schützenberg findet im Juni eine nationalsozialistische Sonnenwendfeier statt. Im November legt das NS-Jungvolk in der Nähe einen Findling nieder, dessen Inschrift Langemarck an die jungen Kriegsfreiwilligen erinnert, die 1914 in der gleichnamigen Schlacht gefallen waren.

In Halle eröffnet die erste Tankstelle. Eine Reparaturwerkstatt ist angeschlossen.

1934

Reichsarbeitsdienst in Hesseln

Der Reichsarbeitsdienst (RAD) errichtet das Lager Ravensberg in Hesseln. Die „Arbeitsmänner“ entwässern die Masch, bepflanzen die Kahle Egge und übernehmen Straßenbauarbeiten. Der Kirchplatz, vormals ein „Tummelplatz für Kinder“, wird vom RAD als Grünanlage gestaltet. Im so genannten evangelischen „Kirchenkampf“ stehen die Haller Pastoren Emil Nase (Bekennende Kirche) und Johannes Hoensch (Deutsche Christen) gegeneinander, was auch die Gemeinde sehr bewegt. Pastor Nase geht 1935 in den Ruhestand.

1933

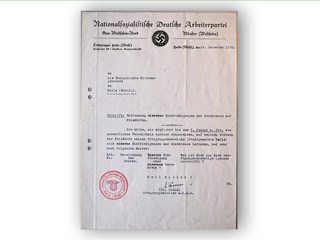

NSDAP an der Macht

Nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler wehen am 30. Januar erstmals Hakenkreuzflaggen in Halle (Amtsgericht, Amtshaus, Krankenkasse). Am 1. April ruft die NSDAP zum Boykott jüdischer Geschäfte auf: Die Schlachterei Isenberg und das Modegeschäft Ida Herzberg werden durch Kampagnen der NSDAP-Ortsgruppe ruiniert. Ebenfalls am 1. April bekommt Halle sein erstes Kino, die „Ravensberger Lichtspiele“ (Rali), mit 200 Plätzen. Mehr im ZeitRaum 3 Nationalsozialismus.

1932

Halle bleibt Kreisstadt!

Erneut gibt es Pläne, den gesamten Kreis Halle aufzulösen. Werther soll Herford zugeschlagen werden, Versmold, Warendorf und Halle dem Nachbarkreis Wiedenbrück. Heftiger Protest der heimischen Bevölkerung führt am 2. Februar zur Aufhebung des Beschlusses. Zollamt und Finanzamt in Halle wurden im Zuge allgemeiner Sparmaßnahmen jedoch bereits im Januar aufgelöst.

1931

Gründung der NSDAP-Ortsgruppe

Die NSDAP-Ortsgruppe Halle wird Mitte Oktober im Gasthof Schürmann am Lindenplatz gegründet. Am 31. Oktober tritt sie mit einem Propagandavortrag im Saal Hollmann erstmals öffentlich in Erscheinung. Es spricht der Bielefelder NSDAP-Stadtrat Emil Irrgang (1890-1951). Der Stahlhelm – Bund der Frontsoldaten hält am 1. November mit 500 Kriegsveteranen einen Fahnenmarsch durch Halle ab. Zeitgleich veranstaltet die evangelische Gemeinde im Martin-Luther-Haus ein Wohltätigkeitskonzert für die Winterhilfe.

1930

Männer singen

Das Denkmal für den Minnesänger Walther von der Vogelweide wird am 29. Juni vom Männergesangsverein Ravensberg mit einem Konzert eingeweiht. Es wurde vom Haller Steinmetzbetrieb Schmidt aus Findlingen zusammengefügt. Jährlich hält der Verein hier ein Pfingstsingen ab – am Pfingstmontag in aller Frühe.

Am 14. März findet in der Gaststätte Gerholds in Hörste erstmals eine NSDAP-Veranstaltung statt.

1929

Personalia

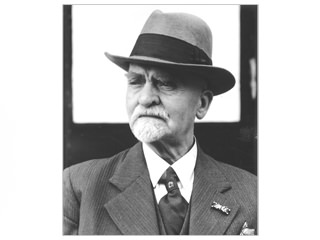

Amtmann Karl Wolf (1864-1952, Foto) geht nach langen Dienstjahren in den Ruhestand. Neuer Amtsbürgermeister in Halle wird am 1. April der 33-jährige Eduard Meyer zu Hoberge (1898-1990). Er bleibt während der NS-Zeit und bis 1946 Bürgermeister. Anschließend ist er bis 1963 Amtsdirektor in Halle. Am 10. Juli werden in Halle und Werther dreistellige Telefonnummern und der „Selbstanschlußbetrieb“ eingeführt. Man kann nun über die Wählscheibe – ohne Vermittlung – jede Telefonverbindung herstellen.

1925

Goldene Zwanziger

Die Mittelschule wird in der Bismarckstraße neben der Volksschule eröffnet. Halle bekommt eine Badeanstalt. Der Neubau der Kreisverwaltung an der Ravensberger Straße wird am 5. November eingeweiht, nach einem Entwurf von Wilhelm Oldemeier mit farbenfroher Innengestaltung durch Karl Muggly von der Werkkunstschule Bielefeld. Finanzamt, Zollamt und Kreissparkasse mieten Geschäftsräume. Dem Neubau muss der ehrwürdige Meinders-Hof weichen. Dieser soll als Heimatmuseum an anderer Stelle wieder aufgerichtet werden.

1923

Kohle & „Kohle“

Durch die französische Ruhrbesetzung herrscht ein dramatischer Kohlenmangel. Dieser führt zu einem letzten Versuch, im Katharinenstollen der Zeche Halle Kohle abzubauen. Ohne Erfolg. Außerdem in diesem Jahr: Als Folge der Inflation taucht in der Kollekte der evangelischen Kirche im August der erste Millionenschein auf. Schlechte Zeiten in Halle: Die Firma Güttgemanns kauft zu „höchsten Tagespreisen“ Felle auf – auch Katzen und Maulwurfsfelle. Die „Zwangs-Fleischer-Innung“ bittet die Kunden, Einwickelpapier selbst mitzubringen. Aus der Höheren Privatschule entsteht in diesem Jahr die städtische Mittelschule

1922

Freie Fahrt!

Der Kreistag beschließt, vom 14. März an im Kreis Halle die Schlagbäume abzuschaffen, an denen vormals Chausseegeld bezahlt werden musste. Die „Schlagbäume mit allem Zubehör“ werden am 5. Juli vor Ort meistbietend versteigert. Außerdem in diesem Jahr: Die Nachtwächterstelle in Halle wird neu besetzt. Gaststätte Grünenwalde veranstaltet Konzerte, anschließend Tanz.

In Künsebeck wird im Oktober ein Kriegerdenkmal eingeweiht. Doch es ist eher ein Mahnmal gegen den Krieg: Weinende Mutter mit ihren Kindern, nach dem Entwurf von Fritz Schlienkamp.

1920

Bildung fürs Volk

In Halle finden ab Januar erstmals Volkshochschulkurse statt. Ziel der Vorträge ist die Förderung von Bildung und Selbstbewusstsein der deutschen Bevölkerung nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg. Die 1904 eingerichtete Kreiswanderbibliothek mit Zentralstelle im Haller Kreishaus stellt ihre Arbeit ein, zugunsten von Leihbüchereien in den Gemeinden. Ein Schachverein Halle i. W. lädt ab Dezember 2x wöchentlich zum Brettspiel ein.

1921

Not macht politisch…

In Halle liegen zu Jahresbeginn die Fabriken still. Durch einen Streik der Bergarbeiter in Ibbenbüren, kann die NIKE (Niedersächsische Kraftwerke AG) keinen „Kraftstrom“ liefern. Die Versorgung mit „Lichtstrom“ ist gewährleistet. In vielen Haller Haushalten gibt es noch Petroleumlampen und erst seit Kurzem auch „elektrisch Licht“.

Der Deutschnationale Volksverein feiert am Sonntag, den 16. Januar, eine Erinnerungsfeier zur „Gründung des deutschen Kaiserreiches vor 50 Jahren“. Seit zwei Jahren ist Deutschland allerdings schon eine Republik.

1919

Vergnügen im Verein

In Halle werden mehrere Vereine gegründet. Ein „Gesellschaftsklub Gemütlichkeit“ formiert sich sich. Am 7. November gründen 15 junge Fußballfreunde in der Gaststätte Schmedtmann den Sport Klub Halle (später SC Halle). Die populäre Sportart ermöglicht in den folgenden Jahrzehnten die Integration neuer Haller: Zugezogene, Flüchtlinge, „Gastarbeiter“ und andere Menschen mit Migrationsgeschichte.

1919

Die „schlechte Zeit“

In Halle, namentlich in Künsebeck, herrscht Wohnungsnot. So genannte Schlafgänger mieten stundenweise ein Bett. Am 14. März wird die Genossenschaft Eigen Heim gegründet, die Wohnraum schaffen will. Großstädter unternehmen Hamsterfahrten – Ziel sind Halles Bauernhöfe. Dr. Jaimann aus Münster vermutet reiche Kohlevorkommen im Teutoburger Wald, eine Förderung von 10-20 Tonnen täglich, und wirbt Geld für seine Expedition ein. Kurz darauf stellt sich dies als „Spuk“ bzw. Betrugsversuch heraus.

1918

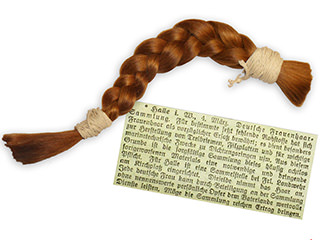

Haar für U-Boote

In Halle wird das Bielefelder Kriegsnotgeld eingeführt. Im Sommer findet abermals eine Frauenhaar-Sammlung statt. Das Haar wird für den U-Boot-Bau benötigt. Bei Kriegsende rücken geschlagene, deutsche Soldaten in Halle ein. Der Anblick dieser zerrütteten „Überreste stolzer Regimenter“ berührt die Hallerinnen und Haller tief, manche weinen. Im November wird die Republik ausgerufen. Ein Soldatenrat tritt in Brunes Dreschhalle zusammen, ein Volks- und Arbeiterrat in der Turnhalle der Volksschule.

1917

Kriegsopfer…

Für die Waffenschmieden des Ersten Weltkrieges müssen am 11. August zwei der Bronzeglocken der Johanniskirche abgeliefert werden. Geschmückt werden sie von den Hallern zur Bahnlinie geleitet. Das Läuten der heutigen Glocken von 1921 hören Sie hier…

Auf dem „Dreiecksplatz“ an der Graebestraße wird eine Hindenburg-Eiche gepflanzt, anlässlich des 70. Geburtstags des Generalfeldmarschalls.

1916

Feines Leder von Imsande

Wilhelm Imsande (1874-1962) macht sich mit einer Lederverarbeitung am Künsebecker Weg selbständig. Die Firma spezialisiert sich auf Veloursleder und hautfreundliches Leder für Prothesen – die Zahl der Kriegversehrten ist groß… In der Nacht zum 1. Mai stellen die Haller erstmals ihre Uhren auf Sommerzeit um. Außerdem erhält der Schulplatz an der Langen Straße den Namen „v. Kluck-Platz“ – anlässlich des 70. Geburtstages des Generaloberst Alexander von Kluck.

1915

Alltag im Krieg

Zu Kriegszwecken spenden die Haller ihren Schmuck und Münzen. Rektor Frederking sorgt für den Verkauf an das Städtische Museum Bielefeld, damit die Kostbarkeiten nicht verschleppt oder vernichtet werden. Durch die Einquartierung des 2. Ersatz-Bataillons Infanterie-Regiment Nr. 131 am 22. April wird Halle Garnisonsstadt. Die Soldaten blieben bis Ende Mai 1917. Foto/Postkarte: Martin Wiegand.

1914

Mobilmachung!

Der Erste Weltkrieg beginnt mit der Mobilmachung der Soldaten. Haller Bürger, wie der Bäcker Hermann Baumann, müssen innerhalb von 2 Tagen einrücken. Die Heimatfront unterstützt die deutschen Truppen durch verschiedene Sammlungen und Hilfsdienste, so wie diese kleinen Mädchen, die im September 1914 auf dem Haller Kirchplatz „Scharpie“ (Verbandsmaterial) zupfen (Foto: Ameli Nichelmann).

1912

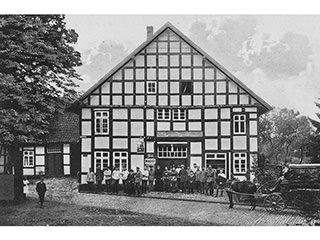

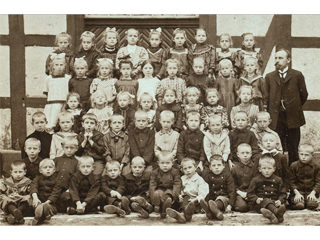

Verwahrloste Jugend?

Gegen die „Verwahrlosung der Jugend“ mietet der Verein für Jugendpflege den Saal der Wirtin Wiegand (Lange Straße 35). Hier können sich junge Leute an drei Abenden in der Woche treffen. Spiele liegen bereit. Am 1. April gründet Wilhelm Güttgemanns (1871-1947) eine Lederfabrik an der Alleestraße (Foto: Stadtarchiv Halle (Westf.). Die „Ravensberger Schrauben- und Mutternfabrik“ an der Bismarckstraße meldet Konkurs an. Am 28. September wird der Neubau der Volksschule an der Bismarckstraße eingeweiht. Im Keller gibt es Brause- und Wannenbäder für die Bevölkerung. Für Schüler ist das wöchentliche Duschbad Pflicht!

1911

Feiern auf dem Schützenberg

Am 7. Oktober wird das Richtfest des neuen Schützenhauses am Bergkamp gefeiert. Am 12. Mai 1912 wird das Gebäude eingeweiht.

Im Ersten Weltkrieg sind Soldaten in der großen Halle einquartiert (Infanterie-Regiment 131). Sie schicken das Schützenhaus als Postkartenmotiv nach Hause, mit der Bemerkung, es sei hier leider „kolosal einsam“.

1910

Schlienkamps Amtshaus

Halle bekommt am 1. Juli ein eigenes Gebäude für die Verwaltung, das Amtshaus (heute Rathaus II) an der Graebestraße. Im Nebengebäude finden sich Hausmeisterwohnung und Polizeigefängnis. Das neue Haus hat allerdings gravierende bauliche Mängel, was einen zehn Jahre währenden Streit mit den betreffenden Handwerkern nach sich zieht. Der Architekt August Schlienkamp (1885-1947) entwarf das Amtshaus sowie die alte Friedhofskapelle, die Volks- und Mittelschule und die Flachsröste in Künsebeck.

1909

Wohlstand und Wachstum

Im Frühjahr gründen Kölkebeck und Hörste Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr. Im Juni feiert man rund um die Ravensburg die 300-jährige Zugehörigkeit Ravensbergs zu Preußen. Am 18. November wird an der Bismarckstraße die katholische Herz-Jesu-Kirche eingeweiht (Foto: H. W. Martens). Am Bergkamp legt der Haller Verschönerungsverein mit Hilfe privater „Baumspenden“ die Kastanienallee an und nicht weit davon entsteht eine städtische Rodelbahn – völlig windgeschützt im Wald.

1908

Matrosen in Halle

Der „Deutsche Flottenverein“ erhält auch in Halle einen Ortsausschuss. Eduard Kisker führt den Vorsitz. Der Verein unterstützt das Bestreben des Kaisers, die Marine auszubauen. Der Matrosenanzug für Kinder kommt in Mode.

1906

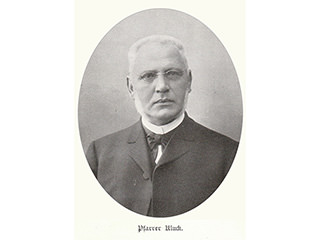

Ein neues Gesicht hinter dem Altar

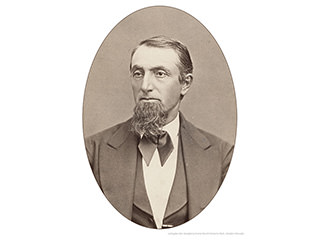

Die Pfarrer Wilhelm Kluck (1841-1912, Foto) und Christoph Becker (1829-1915) werden nach 35 Dienstjahren in Halle verabschiedet. Für die Gemeinde wird eine Erinnerungsschrift mit den beiden Abschiedsreden herausgegeben.

Pastor Emil Nase (1877-1955) wird nun für die nächsten 29 Jahre am Altar stehen und im Nationalsozialismus dem regimekritischen Pfarrernotbund der Bekennenden Kirche beitreten.

1906

Eine großzügige Spende

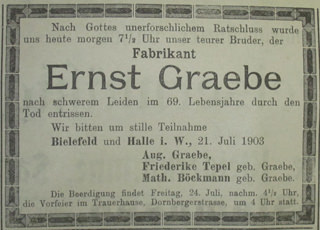

August Graebe, ein Tabakkaufmann aus Bielefeld, übergibt am 30. Januar der „Stiftung für die Höhere Privatschule“ 40.000 Mark. Es ist der zweithöchste Einzelbetrag, der in Halle je gespendet wurde. Das Stiftungsvermögen wurde allerdings 1923 Opfer der Inflation. Bereits 1903 hatte Graebes jüngerer Bruder, der Fabrikant Ernst Graebe, dem Haller Krankenhaus 5.000 Mark gespendet. Schwester Mathilde war in Halle verheiratet. Der Haller Rat beschließt 1906, den Brüdern eine „Graebestraße“ zu widmen. Mehr über die Geschwister Graebe…

1905

Eröffnung der Lederfabrik

Die Westfälische Leder-Treibriemen-Fabrik Bergenthal & Cie. eröffnet am 2. Oktober ihren Betrieb an der Alleestraße.

Außerdem in diesem Jahr: Das Buch „Freud und Leid im Kreise Halle i. W. – 1800-1905“, verfasst von Kreissekretär Karl Wolf, erscheint im Dezember – passend zum Weihnachtsgeschäft.

1905

Eine Eiche zu Ehren Bismarcks

Auf dem Lindenplatz wird am 1. April, dem 90. Geburtstag Otto von Bismarcks, eine Bismarck-Eiche gepflanzt. Das Foto zeigt die feierliche Pflanzung. Im Juni 1971 stört die Eiche den Parkplatzbau und wird gefällt. (Foto: Schenkung von Klaus Kuno Neuenbäumer.)

Der Bahnhof gehört jetzt zu Halle: Am 1. Januar 1909 werden Umgemeindungen zwischen Gartnisch und Halle wirksam. Anschließend gehört auch der Bahnhof Halle/Westf. nicht mehr zu Gartnisch, sondern zu Halle.

1904

Die Brüder Dangberg

Am 16. Juli stirbt in Minden/Nevada der aus Halle stammende „Rinderkönig“ Heinrich Friedrich Dangberg (*1830). Dangberg erwirtschaftete mit Butter und Fleisch ein riesiges Vermögen. Sein ebenfalls nach Amerika ausgewanderter Halbbruder Wilhelm Dangberg (1851-1936) überwies dem Haller Krankenhaus 1922 63.000 Mark für ein neues Röntgengerät. Diese Spende hatte er bei Auswanderern aus Halle gesammelt.

1904

Die Kaffeemühle wird Eigentum der Stadt

Die Bergkampsbesitzung mit der Kaffeemühle geht in Erfüllung des Vermächtnisses von Julius und Florenz Kisker in das Eigentum der Stadt Halle über. Der Wert wurde damals auf 18.000 Mark geschätzt.

1903

Halles erstes Automobil

Kreistierarzt Dr. Hermann Bührmann (1846-1929) ist Halles erster Autobesitzer. Dr. med. Hermann Horstmann (1871-1961) folgt ihm 1911.

1902

Der erste Film

Am 15. November erlebt Halle „lebende Photographien“ gezeigt mittels eines Kinematographen im Hotel „Deutsches Haus“. Es ist die erste Filmaufführung in der Lindenstadt.

1901

Halle soll (noch) schöner werden

Christian Frederking ruft den Verschönerungsverein von 1890 (V. V. Halle) erneut ins Leben.

Die Bäuerliche Bezugs- und Absatzgenossenschaft wird am 16. März gegründet, heute (2022) Raiffeisen Warenhandel und Raiffeisen-Markt.

Das Theaterstück Der Raub der Sabinerinnen

wird am 1. September im Saal des Hotels Deutsches Haus aufgeführt (Gastspiel eines Ensembles aus Hannover). Das Haller Kreisblatt verspricht „Großartiger Lacherfolg! Jubelnder Beifall!“.Die Fleischwarenfabrik Feldmann in Gartnisch (heute Heckenweg) meldet nach mehr als 40 Jahren des Bestehens Konkurs an.

1900

Eine bedeutende Spende

Die Eheleute Winnebrock aus Westbarthausen vermachen der Krankenhausstiftung 94.000 Mark. Eigentlich hätte ihr einziges Kind, Ludwig Winnebrock. Dieses Vermögen erben sollen, doch der 23-jährige starb im Deutsch-Dänischen Krieg 1864. Die Winnebrockstraße erinnert an die großherzige Spende.

Am 1. Dezember ist Werther mit 1964 Einwohnern die größte Gemeinde im Kreise Halle. Steinhagen folgt mit 1797 Einwohnern vor Brockhagen, das mit 1733 noch vor Halle mit 1711 Einwohnern liegt.

1899

Die ersten Fernsprecher

An der Bahnhofstraße wird das neue Postamt in Dienst gestellt. Darin nimmt Halles Fernsprechgeschichte mit 20 Teilnehmern ihren Anfang. Eigentümer bleibt zunächst der Bauherr, Architekt Fritz Seiff (Bad Salzuflen). Erst 1926 wird die Reichspost Eigentümerin. Seit 2009 dient das Gebäude anderen Zwecken.

1898

Halle unter Strom

Am 15. September nimmt das städtische Elektrizitätswerk den Betrieb auf. Kommerzienrat Eduard Kisker hatte sich auch darum verdient gemacht. 1914 wurde Halle Kunde der Niedersächsischen Kraftwerke Osnabrück (NiKe). Die Eigenständigkeit endete damit. Foto: Stromzähler – Leihgabe der Technischen Werke Osning.

1898

Ein Kriegerdenkmal für Halle

Am 14. August wird mit einem großen Festakt das Kriegerdenkmal auf dem Lindenplatz vor dem Amtsgericht eingeweiht. Hiermit wird an die Gefallenen dreier Kriege erinnert: Deutsch-Dänischer Krieg 1864, Deutscher Krieg gegen Österreich-Ungarn 1866 und Deutsch-Französischer Krieg 1870/71.

1896

Gründung der Höheren Privatschule

Die Höhere Privatschule wird gegründet. Sie eröffnet ein Jahr später, am 29. April 1897 an der Kaiserstraße 10. Gründer sind Carl Heinrich Brune (1856-1936) und Kommerzienrat Eduard Kisker (1850-1926). Man beginnt mit fünf Klassen (Sexta bis Obertertia). Rektor wird Oberlehrer Friedrich Honsel. Christian Frederking folgt 1898 und leitet die Schule bis Ostern 1922. Im Jahr 1923 wird sie in eine städtische Mittelschule umgewandelt. Foto: Inge Stoppenbrink.

1892

Eine Schule in Eggeberg

Die Eggeberger Schule wird am 15. August eröffnet. Sie soll den Schulweg der Kinder verkürzen.

Außerdem in diesem Jahr:

In Gartnisch wird der Haller Friedhof III eröffnet. Das auf dem Gelände stehende Haus der Familie Schwake wird später von Architekt August Schlienkamp zur Friedhofskapelle umgebaut.

1892

Vereinsturnen

In Halle gründet sich ein Turnverein. Dem Verein gehört besonders in den 1930er Jahren ein großer Teil der Haller Jugend an. Um 1955 sind seine Geräteturner sehr erfolgreich.

Fotos Turnerfahne: Haller ZeitRäume

1890

Organisiertes Radfahren

Der Radfahrverein Ravensberg Halle/W. wird gegründet. In den ersten Jahren fahren die jungen Männer auf Hochrädern nach striktem Reglement, da die Unfallgefahr sehr groß war. Langstreckenfahrten führen um 1906 zu Radfahrer-Bundestreffen nach Erfurt, Nürnberg und Stettin. Der Verein sitzt bis in die 1920er Jahre im Sattel.

1889

Neuer Halt: Künsebeck

In Künsebeck hält die Eisenbahn am 22. Juli zum ersten Mal. Am 28. Juli, dem darauf folgenden Sonntag, wird die neue Haltestelle des „Haller Willem“ offiziell eingeweiht.

1887

Ausflugsziel Tatenhausen

Zu Pfingsten kommen erstmals unzählige Ausflügler aus Bielefeld und Osnabrück nach Halle, dank der neuen Eisenbahnlinie. Am Bahnhof entsteht ein Menschengedränge, wie es das Städtchen noch nie gesehen hat. Der Zug namens „Haller Willem“ erschließt Landschaft, Sehenswürdigkeiten und „Sommerfrischen“ (Ausflugslokale). Ein beliebtes Ziel ist das Kurbad Tatenhausen.

Foto: Stadtarchiv Halle (Westf.), Postkartensammlung.

1886

Die Eisenbahn kommt!

Mit der neuen Eisenbahnstrecke zwischen Brackwede und Osnabrück ist Halle ab August 1886 an die Welt angeschlossen. Fuhrmann Wilhelm Stukemeier (1851-1903) wird dadurch arbeitslos und zugleich unsterblich, denn der Zug erhält seinen Namen „Haller Willem“.

Die Bevölkerung wächst und mit ihr die Kirchengemeinde. Die evangelische St. Johanniskirche wird in großem Zuge erweitert. Sie erhält ein nördliches Seitenschiff mit Sakristei.

1884

Margarete Windthorst wird geboren

Am 3. November wird auf dem Gutshof „Haus Hesseln“ die spätere Heimatdichterin Margarete Windthorst geboren. In dem großen Garten finden sie und ihre beiden älteren Schwestern ein „grünes Königreich“, in dem sie aufwachsen. Auch die umgebende Ravensberger Landschaft prägt die heranwachsende Margarete und wird einmal ihre Erzählungen und Romane tragen.

1883

Nachrichten aus Halle

Die neue Zeitung bringt kleine und große Nachrichten: Die Einrichtung eines Eichamtes in Halle wird erwogen. Das Bielefelder Theater gibt eine Reihe von Gastspielen. Laut amtlicher Bekanntmachung muss mittwochs und samstags die Straße gefegt werden… Auch der Fuhrmann Wilhelm Stukemeier, der „Haller Willem“, gibt hier seinen Fahrplan bekannt. Er fährt als „Eisenbahnzubringer“ solange es die Linie nach Halle noch nicht gibt. Inserat: Haller Kreisblatt Archiv.

1882

Feuer auf dem Hülbrock-Hof

Auf dem Wege zu seinem Bruder in Halle, dem Pfarrer Wilhelm Kluck, sieht der spätere Generaloberst Alexander von Kluck den Hülbrock-Hof in Hesseln, dem Margarete Windthorsts Mutter entstammte, brennen.

1882

Haller Kreisblatt wird Tageszeitung

Das von Heinrich Uthmann 1844 gegründete Haller Kreisblatt – vormals eine etwas unregelmäßig erscheinende Wochenzeitung – wird unter der neuen Leitung von Hugo Hipler (1851-1899) zur zuverlässigen erscheinenden Tageszeitung.

In gleichen Jahr beteiligt sich das Amt Halle mit gesammelten Spenden in Höhe von 2842,62 Mark am Bau des Kaiser-Wilhelm-Denkmals auf dem Wittekindsberg an der Porta Westfalica.

1879

Halle bekommt eine freiwillige Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr Halle wird gegründet.

Foto: Stadtarchiv Halle (Westf.)

1876

Städtisches Krankenhaus Halle

Am 22. Oktober wird das städtische Haller Krankenhaus eingeweiht. Die Baukosten werden fast vollständig aus Spenden bestritten. Foto: Stadtarchiv Halle (Westf.).

Südlich des Friedhofs I wird der heute südlich der Bahnlinie gelegene Friedhof II eröffnet. Hier finden hauptsächlich die Künsebecker und Bokeler ihre letzte Ruhe.

1867

Krankenhaus mit zwei Krankenzimmern

Halle erhält ein erstes (katholisches) Krankenhaus, das Paulinen-Hospital in Stockkämpen. Es verfügt über zwei Krankenzimmer und wird von Clemens-Ordensschwestern geleitet.

1866

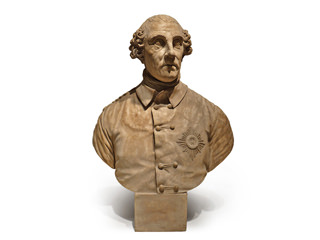

Bildhauer Friedrich Wilhelm Dankberg

Der 1819 in Halle/Westfalen geborene Bildhauer und Stuckateur Friedrich Wilhelm Dankberg stirbt in Berlin. Seine künstlerischen Arbeiten schmücken u.a. das Schweriner Schloss, Schloss Sanssouci in Potsdam und das Rote Rathaus in Berlin. In Detmold findet sich noch heute der von Dankberg gestaltete „Delfinbrunnen“ an der Hochschule für Musik. Foto: Wolfgang Kosubek.

1864

Auswanderung

Aus dem Amt Halle sind bisher 458 Personen ausgewandert, davon 45 aus der Stadt Halle. Einige verlassen Preußen aus politischen Gründen, die meisten aber, weil sie durch die fortschreitende Industrialisierung kein Auskommen mehr finden und zu verarmen drohen. Das Foto zeigt das Armenhaus an der damaligen Viehstraße. Foto: Stadtarchiv Halle (Westf.).

1860

Der erste Schornstein

Das heraufziehende Industriezeitalter beschert Halle durch die Firma Kisker den ersten Fabrikschornstein. Die Erlaubnis zum Betrieb eines Dampfkessels, das sogenannte Kesselbuch, befindet sich im Firmenarchiv. Foto: Haller ZeitRäume.

1859

Einweihung der neuen Synagoge

Am 14. Mai wird die Synagoge an der Viehstraße, heute Oldendorfer Straße, eingeweiht. Um 1900 ziehen einige jüdische Familien nach Bielefeld, wo 1905 eine neue glanzvolle Synagoge für 800 Gläubige eingeweiht wird. Die angemieteten Räume an der Viehstraße werden von der Haller Gemeinde aufgegeben.

Foto: Stadtarchiv Halle (Westf.)

1857

Neue Hoffnung in Übersee

Allein in diesem Jahre wandern wegen des Niedergangs der bäuerlichen Handspinnerei und -weberei 557 Menschen aus dem Kreis Halle nach Amerika aus. In Halle werden Segeltuch und Seile für die Takelage der Schiffe hergestellt und Sackleinen für die Fracht.

1856

Schulleiter Strakerjahn

Am 29. November wird Heinrich Strakerjahn geboren, der von 1883-1923 als Schulleiter in Lübeck sonderpädagogische Pionierarbeit leistet. Er dringt auf die Einführung der Schulpflicht für taubstumme, geistesschwache, stotternde und epileptische Kinder. Schulen im In- und Ausland orientieren sich an Strakerjahns Pädagogik. 1952 wird seine Wirkungsstätte in Strakerjahn-Schule umbenannt. Strakerjahn stirbt am 10. Juni 1943 in Halle. Mehr über Strakerjahns Lebensweg…

1856

Gründung der Kreissparkasse

Am 1. Oktober gründet der Kreis Halle eine Kreissparkasse. Sie bezieht wechselnde Geschäftsräume, darunter 1908 im Landratsamt Meinders Hof, später in der Wertherstraße und ab 1925 im neuen Kreishaus.

1850

Ein jüdischer Schützenkönig

Die 28-jährige Alwine Kisker und der jüdische Buchbinder David Rosenbaum grüßen als neues Königspaar der Haller Schützengesellschaft. Im Jahr darauf heiratet Alwine den Leiter des Königlichen Kreisgerichts, Karl Bertelsmann.

1848

Ein neues Gerichtsgebäude

Halle erhält unter König Friedrich Wilhelm IV. (1795-1861) das heutige Gerichtsgebäude. Das Portrait des Königs hängt noch heute dort. Die Stadt-/Amtsverwaltung mietet Räume in dem neuen Haus an. Die Justiz besaß zuvor selbst nur Mieträume. Auf der Durchfahrt von Münster nach Hannover besieht der König sich (am 29. September 1847) den Rohbau und ordnet „als Schmuck“ die Pylonen auf den Gebäudeecken an.

1848

Ein Justizminister aus Halle

Die Revolution erschüttert das Königreich Preußen: Die Bürger verlangen politische Mitsprache. Am 24. September 1848 wird der aus Halle gebürtige Gustav Wilhelm Kisker (1803-1854) für sieben Wochen preußischer Justizminister (bis 11. November).

1846

Es wird gesellig

Die Zeit der Vereinsgründungen beginnt nun auch in Halle: Eine Gesellschaft für Geselligkeit wird am 29. November ins Leben gerufen. Ihr Ziel sind „Erholung und Vergnügen im geselligen Umgange“.

1844

Die erste Zeitung

In Halle erscheint die erste Ausgabe des „Boten vom Ravensberge“, herausgegeben von dem jungen Buchdrucker Heinrich Uthmann aus Hörste. Die Zeitung erscheint jeden Samstag – allerdings mit Unterbrechungen – die Revolution von 1848 kündigt sich an, und stattliche die Zensur viebietet den Druck des „Boten“ mehrmals. Später nennt der Hörster seine Zeitung Haller Kreisblatt. Heinrich Uthmanns Lebensgeschichte…

1845

Gründung einer Bürgerstiftung

Die sozialen Unterschiede zwischen wohlhabenden „Bürgern“ und einfachen „Leuten“ sind groß – auch in Halle. Die „milde Bürgerstiftung“ wird mit dem Ziel gegründet, das Gemeinwohl und die Armen zu förderm. Federführend wirkt Eduard Kisker I. in der Stiftung mit. Er spendet 20.000 Thaler für das geplante Krankenhaus und stellt ein Grundstück für eine Kleinkinderschule an der Lindart zur Verfügung. Gemälde aus Pribatbesitz.

1844

Die erste Steinstraße nach Halle

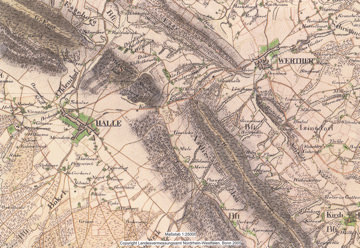

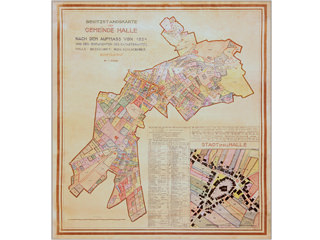

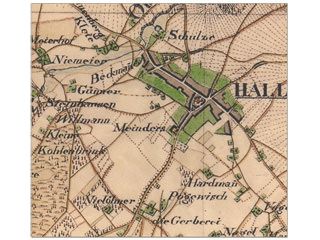

Auf maßgebliches Betreiben von Eduard Kisker (1803-1882) wird die Chaussee von Halle nach Brackwede fertiggestellt. Sie ist die erste Steinstraße, die nach Halle führt. Ab 1847 kommt Steinkohle aus dem Ruhrgebiet über die Köln-Mindener-Eisenbahn und die neue Chaussee nach Halle. Die Karte zeigt Halle kurz vor dem Bau der Chaussee, im Jahre 1837 (Karte: Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen).

1842

Verwaltungssitz Halle

Bei Bildung der Ämter (sie waren zuvor seit 1816 Verwaltungsbezirke) wird Halle Sitz der Amtsverwaltung. Dem Amt gehören die Kirchspiele Halle, Hörste, Steinhagen und Brockhagen an. Zum Kirchspiel Halle zählen Amshausen, Ascheloh, Bokel, Eggeberg, Gartnisch sowie Hesseln, Kölkebeck, Künsebeck und Oldendorf.

1838

Eine neue Fleischwarenfabrik

Friedrich Wilhelm Rolff gründet eine Fleischwarenfabrik. Die Firma wird 1922 zu einer Aktiengesellschaft. Sie existiert bis 1959. Das Bild zeigt den Eingang zum Fabrikgelände von der heutigen Bahnhofstraße aus.

Foto: Stadtarchiv Halle (Westf.)

1838

Die Schützen laden zum ersten Fest

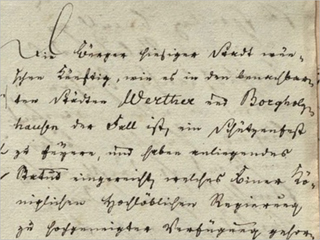

Auf dem Bergkamp wird das erste Haller Schützenfest gefeiert. Königspaar werden der Geometer Wilhelm Hülbrock und die Apothekerin Minna Schaeffer. Als Abschluss des Festes geben sie für ihr Gefolge einen Ball im Gesellschaftshaus des Kurbades Tatenhausen. Zu sehen ist hier der Antrag auf die Genehmigung des Festes – Freiherr von Vincke stimmte zu.

1837

Gründung einer Schützengesellschaft

Nach der französischen Besatzungszeit haben Bürger in allen Deutschen Ländern das Bedürfnis, wehrhafter zu werden. Schützenbruderschaften werden ins Leben gerufen, etwa in Werther und Borgholzhausen. Nun folgt auch Halle mit der Gründung einer Schützengesellschaft.

1833

Obstbäume für den Kirchplatz

Der Kirchplatz wird mit mit 58 Obstbäumen bepflanzt – fünf Jahre nach der letzten Bestattung auf dem dortigen „Leichenhof“.

1830

Gründung der Selecta

In den Räumen der Groppe-Volksschule wird als Vorläufer einer höheren Schule die „Selecta“ eingerichtet. Nun können Kinder auch in Halle höhere Bildung erlangen.

1828

Ein neuer Friedhof

Halle bekommt an der heutigen Bahnhofstraße einen modernen Friedhof, der den hygienischen Anforderungen der Zeit entspricht. Zuvor wurde, trotz häufiger Proteste von „oben“, immer um die Kirche herum bestattet – „ab dem 15.4. wird nur noch auf dem neuen Friedhof beerdigt“ oder eben auf privaten Waldbegräbnissen. Die Gräber auf dem Kirchplatz werden 14 Tage nach der Eröffnung des neuen Friedhofs eingeebnet. Als einer der ersten findet Pastor Ludolph Hoermann (*1757) seine letzte Ruhe auf dem neuen Friedhof, heute Friedhof I genannt.

1827

Widerstand gegen Bielefelds Einfluss

Es gibt den Plan, den Kreis Halle im Kreise Bielefeld aufgehen zu lassen. Einflussreiche Persönlichkeiten verhindern dies.

1826

Das Vermächtnis Hermann Hagedorns

Am 28. September stirbt 92-jährig Hermann Hagedorn und wird in Bremen beigesetzt. Hagedorn baute den Bergkamp zu einem Park aus. Auch die „Kaffeemühle“ geht auf ihn zurück. Wohlhabende Haller Familien richten sich private Begräbnisstätten auf dem Lotteberg ein, darunter die Familien Potthoff, Buddeberg, Schultz und Vogelsang.

1825

Andrang am Heilbad

Wegen Platzmangels muss das Heilbad Tatenhausen zahlreiche Gäste abweisen. Die Blütezeit der einstmals renommierten Einrichtung lag zwischen 1819 und 1889.

Kupferstich: Brandes/Tegeler 1830.

1824

Grundstücksgröße entscheidet über Steuerhöhe

In Halle finden die ersten Landvermessungen statt. Es werden Katasterkarten erstellt, aus denen die Flurstücke und deren Eigentümer zu ersehen sind. Entsprechend der Grundstücksgröße müssen Steuern gezahlt werden.

1824

Ende des Schulstreits

Mit dem Umzug der Schule in das umgebaute Groppe-Haus (auf dem heutigen Familie-Isenberg-Platz) geht nach 25 Jahren der Schulstreit zu Ende. 1872 wird gleich nebenan ein massives Schulhaus neu errichtet. 1913 erwirbt der Maurermeister Grottendiek (1879-1945) das alte Groppe-Haus auf Abbruch für 850 Mark. Er versetzt den Fachwerkbau an die Alleestraße 16 als Betriebsgebäude. Modell: Alfons Lietmeyer.

1820

Eine neue Spritze für die Feuerwehr

Bürgermeister Peter Gustav Wilmans erwägt die Anschaffung einer neuen Wasserspritze für die städtische Feuerwehr.

1819

Abschied vom Grafen zu Stolberg-Stolberg

Am 5. Dezember wird der Dichter und Goethe-Freund Friedrich Leopold Graf zu Stolberg-Stolberg (*1750) in Stockkämpen beigesetzt. Er ruht dort in der bei den Verstorbenen der gräflichen Familie von Korff-Schmising von Schloss Tatenhausen. Während der napoleonischen Besatzung hatte er seine Heimatstadt Münster verlassen und von 1812 bis 1816 mit seiner großen Familie im Schloss Tatenhausen gewohnt.

1817

Neue Zuständigkeiten

Am 31. März wird das Versmolder Land- und Stadtgericht aufgelöst und dem gleichnamigen Gericht in Halle zugeteilt.

1816

Erster Landrat des neuen Kreises

Major Maximilian Franz Xaver Graf von Korff genannt Schmising-Kerssenbrock (1781-1850) nahm auf dem eigenen Rittergut Brincke am 1. November seine Amtsgeschäfte als erster Landrat des Kreises Halle auf (bis 1818). Er beschäftigte zwei Mitarbeiter. Der Landrat war mit Julie, einer Tochter des Dichters Graf zu Stolberg-Stolberg, verheiratet. Die Stadt Halle hatte damals etwa 1150 Einwohner, das flächengroße Brockhagen 2100. Das Bild zeigt Haus Brincke um 1900. Foto: Stadtarchiv Halle (Westf.).

1815

Halle wird Kreisstadt

Nach dem Wiener Kongress 1815 wird die Provinz Westfalen geschaffen und in drei Regierungsbezirke unterteilt. Einer davon ist der Regierungsbezirk Minden, dem zwölf ebenfalls neu gebildete Kreise angehörten, u.a. der Kreis Halle, der das frühere Amt Ravensberg (die Vogteien Halle, Borgholzhausen und Versmold) umfasst, sowie die Vogtei Werther und die Bauerschaften Steinhagen und Brockhagen.

Die Grafschaft Ravensberg existiert nun nicht mehr.

1814

Gründung der Fa. Philipp Stern

Der jüdische Bürger Philipp Stern (1789-1874) gründet eine Rohproduktenhandlung. Seine Nachkommen führen das Unternehmen erfolgreich weiter. Knapp 90 Mitarbeiterinnen sind um 1925 bei der Firma Ph. Stern beschäftigt.

1813

Spenden gegen Napoleon

Der preußische König Friedrich Wilhelm III. erklärt Napoleon den Krieg. Die Bevölkerung sammelt Spenden zur Ausrüstung ihrer Truppen unter dem Motto „Gold gab ich für Eisen“. Die Zeit der französischen Besatzung endet mit der Niederlage Napoleons in der Völkerschlacht bei Leipzig vom 16. bis 19. Oktober. Auf dem Rückzug versorgen sich die Franzosen in Werther, Halle und Versmold mit Pferden und nützlichem Gerät.

1811

Handel nach Übersee

Am 18. Januar stirbt Clamor Friedrich Hagedorn, der Sohn von Hermann Hagedorn. Er wird im Familienbegräbnis unterhalb der „Kaffeemühle“ beigesetzt (siehe auch Hagedorn-Denkmal von 1802). Seine Frau Friederike Louise geb. Schrader führt den Handel mit Leinenstoffen weiter – bis in die USA. Das Gemälde zeigt Friederike Louise um 1820. (Portait: Delius-Stiftung)

1810

Eine neue Grenze teilt die Stadt

Halle – jetzt Hauptort der Munizipalität Halle im Kanton Halle – wird durch eine neue Grenzziehung in zwei Hälften geteilt. Der westliche Teil gehört zu Frankreich, der östliche Stadtrand zum Königreich Westphalen. Mit der Gebietsneuordnung versucht Napoleon, die gegen England gerichtete Kontinentalsperre wirksamer zu machen. Das bringt den Schmuggel zum Erblühen und bereichert manchen. Wer sich erwischen lässt, wird hart bestraft. Junge Ravensberger leisten vergeblichen Widerstand gegen ihre Rekrutierung für die französischen Truppen. Von Napoleons Russlandfeldzug (1812) kehrt fast keiner von ihnen zurück.

1807

Brennstoffmangel

Mit Artikel 13 der Verfassung für das Königreich Westphalen beendet die französische Besatzungsmacht auch in Halle die Eigenbehörigheit (Leibeigenschaft)! Eine Reihe bitterkalter Winter liegt hinter den Hallern. Brennstoffmangel ist seit Jahren ein akutes Problem. Die Wälder sind wie leergefegt, da auch Kleinholz und Laub gesammelt und verfeuert wird. Der Holzdiebstahl ist weit verbreitet, sogar Zaunlatten und Bohnenstangen werden nachts gestohlen.

1806

Napoleon erobert Halle